ここから本文です。

国民健康保険料

目次

国民健康保険とは

国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。

病気やケガで多額の医療費を負担することになったときに、少しでも負担が軽くなるように、他の医療制度(職場の健康保険、後期高齢者医療制度)の保険に加入していないすべての人が加入して保険料を出し合い、助け合うために設けられています。

保険料の納付義務者

納付義務者は世帯主です。国民健康保険料は世帯を単位として計算します。

世帯主本人が加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納付義務者となります。したがって、保険証や通知書などは世帯主あてにお送りします。

保険料のしくみ

保険料は「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3つの区分から構成されており、その合計額が年間保険料です。

(1)医療給付費分保険料

(2)後期高齢者支援金分保険料

(3)介護納付金分保険料

保険料の計算方法

保険料は世帯単位で計算し、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の各保険料を「所得割」「均等割」「平等割」の合計額で決定します。

(1)所得割

加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算します。

所得割=(前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円~0円))×保険料率

(2)均等割

加入者1人あたりに決められた金額です。

(3)平等割

1世帯あたりに決められた金額です。

※年度途中に加入や脱退した場合

国民健康保険料は、加入の届出をした月からではなく、資格を取得した月から発生します。加入や脱退の届出は、早めに市役所保険年金課または行政センター市民サービス課へお願いします。

・年度途中からの加入 年間保険料 × 加入月から年度末までの月数/12

・年度途中での脱退 年間保険料 × 加入月から脱退月の前月までの月数/12

| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |

|---|---|---|---|

| 所得割 | 7.85% | 3.05% | 2.50% |

| 均等割 | 28,300円 | 10,700円 | 11,900円 |

| 平等割 | 20,200円 | 7,600円 | 6,100円 |

| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |

◎令和7年度中に満75歳になる方

保険料の納め方

保険料の納め方には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収(納付書または口座振替でのお支払い)

口座振替を希望の方は、「口座振替依頼書」に、必要事項を記入し、通帳届出印を押印の上、ご希望の金融機関へ提出してください。

「口座振替依頼書」は、金融機関及び市役所保険年金課にあります。

特別徴収(世帯主の年金から天引き)

次の要件にすべて該当する世帯は特別徴収になります。なお、本人の希望による特別徴収への変更はできません。

- 世帯主が国民健康保険に加入している。

- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳のみである。

- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。

- 天引きの対象となる年金が年額18万円以上である。

- 世帯主の介護保険料と国民健康保険料の徴収額の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1未満である。

*年度途中で所得の増加等により保険料が増額となった場合、特別徴収はそのまま継続し、増額分は普通徴収で納めていただきます。

*特別な事情により、特別徴収での納付が困難な場合は、国民健康保険料を口座振替で納付する方法に変更できます (納付書納付への変更はできません)。お手続きは、市役所保険年金課・行政センター市民サービス課の窓口で受付けます。

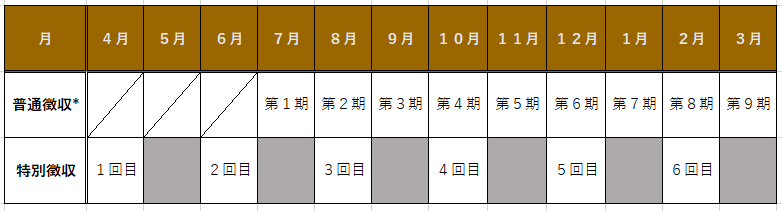

普通徴収と特別徴収の納付期別

*4月・5月・6月の保険料は、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回払いの中に含まれています。

保険料の軽減

所得に応じた均等割と平等割の軽減(申請不要)

| 軽減割合 | 世帯主と被保険者*1の令和6年中の所得合計額 |

|---|---|

| 7割軽減 | 43万円【+10万円×(給与所得者等*3の数-1)】以下 |

| 5割軽減 |

43万円+(30万5千円×被保険者数*1)【+10万円×(給与所得者等*3の数-1)】以下 |

| 2割軽減 |

43万円+(56万円×被保険者数*1)【+10万円×(給与所得者等*3の数ー1)】以下 |

*1被保険者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。

*2昭和35年1月1日以前生まれの方は、公的年金所得から15万円を控除します。

*3給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方又は公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。

※所得が無い場合も「所得が無い旨の申告」をしないと、保険料の軽減制度の適用が受けられない場合があります。

※ 【】内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の給与所得者等の人数が2人以上の場合に限ります。

このほかにもいくつか軽減・減免制度があります。 軽減・減免のページへ移動する

保険料の納付がどうしても困難な場合

よくあるご質問

保険料が昨年と比べて高くなった

考えられる原因は以下のとおりです。

- 保険料率・保険料額が昨年より上がった

- 以前と比べて所得が増えた

- 国保世帯員が増えた

- 所得に応じた軽減の段階が変わった 所得に応じた軽減のページへ移動する

国民健康保険に加入していないのに保険料通知が送られてくるのはなぜか

国民健康保険料の納付義務が、国保の加入、未加入に関わらず世帯主にあるためです。

そのため、国保に関する通知はすべて世帯主宛に送ります。世帯の誰も国民健康保険に加入していないのに通知が届いている場合は、脱退手続き漏れの可能性がありますので、早めにお手続きください。 脱退手続き案内のページへ移動する

7月の当初通知書が2通届いたが、どちらも納付しないといけないのか

届いた2通とも納付をお願いいたします。

国民健康保険料は、世帯(保険証番号)ごとに計算しています。4月~6月で世帯分離や転居をした場合、保険証番号が変わるため同一の世帯主であっても2通届きます。そのため、二重払いではありません。

昨年まで特別徴収(年金天引き)だったが、今年は普通徴収に変わっている。なぜか

特別徴収となる要件のいずれかが非該当となったためです。特別徴収となる要件のページへ移動する

なお、令和7年度中に75歳になる方も普通徴収に変わっています。(後期高齢者医療保険に切り替えとなるため)

確定申告に必要なので、1年間に支払った国民健康保険料の合計額を知りたい

納付済額通知を毎年1月下旬に発送します。年末調整の場合など通知発送前に納付済額を確認したい場合は、市役所保険年金課の窓口または電話にてお尋ねください。

※申告の際、証明書や領収書の添付は不要です。

年度途中で国民健康保険を脱退した場合の保険料はどうなるか

保険料は年度末(3月31日)まで加入していることを前提として計算し、納めていただいています。年度の途中で脱退(資格喪失)した場合は、脱退した月の前月までの月割りで計算されます。

脱退の手続きをした翌月に保険料を再計算した通知書を送付しますので、それまでは納期限どおりに納付してください。翌月に再計算をした際に納め過ぎがあれば還付しますが、不足分があれば追加の保険料を請求します。

保険料は年度当初の4月から計算していますが、納付は7月から始まるため、7月に支払う料金が7月分の保険料というわけではありません。そのため、脱退後も料金が残る場合がありますが、二重払いではありません。

特別徴収(年金天引き)の金額が上半期(4月・6月・8月)と下半期(10月・12月・2月)で大きく変わるのはなぜか

上半期と下半期で計算方法が異なるためです。

保険料の計算は7月に行うため、保険料を決定していない上半期の間は、前年度の保険料を基に算出した仮の金額で徴収します。

7月に保険料の計算を行った後、年間保険料から上半期の保険料を差し引いて下半期の金額を算出するため、上半期と下半期で大きく金額が変わる場合があります。