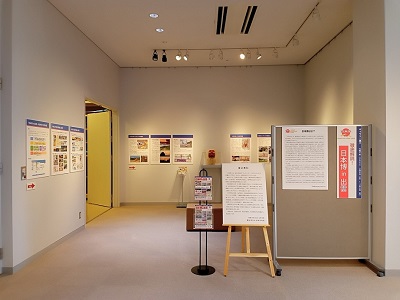

ギャラリー展「徹底解説!『日本博 in 出雲』」

会 期:令和4年3月9日(水)~7月4日(月)

| 【展示概要】 「日本博」は、「日本の美」を国内外へ発信する大型国家プロジェクトです。 出雲市では、「日本博」の一環として「神々の集う国『出雲』体験フェスタ~日本博in出雲~」と銘打ったプロジェクトを実施しています。 今回の展示では、このプロジェクトの様々な取組を、パネル等で詳しく解説します。 |

| 【ギャラリートーク】 無料・申込不要 3月27日(日)・5月29日(日) いずれも10時から |

|

|

|

春季企画展「てんじんムラの歴史ー天神遺跡と周辺の調査からー」

会 期:令和4年3月5日(土)~5月30日(月)

スポット展「徹底解明!常楽寺柿木田1号墳

ー神西湖南岸の古墳文化をさぐるー」

会 期:令和4年2月2日(水)~5月30日(月)

| 【展示概要】 今からおよそ1,600年前の神西湖南岸。当時の神西湖は日本海とつながる大きな入江で、現在よりも内陸の丘陵付近まで汀線が近づいていました。その丘陵上には、入江を見渡すように数多くの古墳が造られました。 常楽寺柿木田1号墳は、湖陵町の常楽寺川沿いの丘陵上に造られた全長35mの前方後円墳で、同町内では最大級の規模を誇ります。 古墳の発掘調査では、墳丘の規模や構造のほか、後円部上に3基の埋葬施設を確認しました。さらに埋葬施設内部の部分的な調査を実施し、具体的な埋葬施設の状況も明らかになりました。今回のスポット展では、常楽寺柿木田1号墳の調査成果をもとに、同じ頃に造られた周辺の古墳の状況も踏まえ、神西湖南岸に展開した古墳文化の実態に迫ります。 |

| 【ギャラリートーク】 無料・申込不要 日時:2月23日(水・祝)、3月6日(日) いずれも10時から開催します。 ※展示の見どころを担当者が分かりやすく解説します。 |

古墳上空から神西湖・北山山系と日本海を望む |

埋葬施設から見つかった礫床と枕石(真上から) |

ギャラリー展「田儀櫻井家のたたら製鉄 その2

国指定史跡 越堂たたら跡」

会 期:令和3年12月15日(水)~令和4年3月7日(月)

冬季企画展「弥生墳丘墓に供えられた食器」

会 期:令和3年11月6日(土)~ 令和4年1月31日(月)

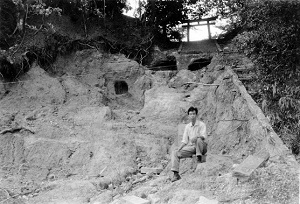

ギャラリー展「1964東京五輪の年の考古学

―そのとき何が見つかった?ー」

会 期:令和3年9月29日(水)~12月13日(月)

| 【展示概要】 この夏、57年ぶりに東京オリンピックが開催されました。コロナ禍の中で開かれた異例の大会として、世界の人びとの記憶に残るのではないでしょうか。 初めての東京オリンピックが開催されたのは、1964(昭和39)年のことでした。当時は高度経済成長期の只中で、社会や生活が大きく変化を遂げていた時期でした。そうした中、各地の遺跡で発掘調査が行われ、考古学的な発見も相次ぎました。また、この年には山陰・北陸地方で豪雨災害があり、出雲市内の遺跡も多数被災しました。これにともなう発掘調査も行われています。 今回の展示では、この1964年の考古学的な発見や動向に注目してみたいと思います。 |

| 【展示品】 ・被災遺跡で出土した須恵器(湖陵町西三部・八幡宮横穴墓ほか) ・被災遺跡調査など当時の記録写真(池田満雄氏旧蔵) ・弥生土器ほか(松江市鹿島町・古浦遺跡) ・土師器、銅鏡ほか(安来市切川町・小谷土壙墓) ・家形埴輪(安来市切川町・大谷1号墳) ・赤メノウ製勾玉未成品ほか(松江市東忌部町・中島遺跡) |

| 【ギャラリートーク】 日時:10月10日(日)、11月28日(日) ※いずれも10時~、参加無料、申込不要 |

豪雨による土砂崩れで崩壊した八幡宮横穴墓群(湖陵町西三部) |

速報展『出雲平野のハニワ再発見ー斐川町「結古墳群」の円筒埴輪ー』

会 期:令和3年9月29日(水)~令和4年1月31日(月)

| 【展示概要】 出雲市斐川町に所在する結(むすび)古墳群は、1984~85(昭和59~60)年に、工業団地造成に伴って調査されました。調査の結果、墳丘規模10m前後の小さな古墳34基が、丘陵上に密集して築かれていることがわかりました。そして、調査から35年経った2020~21(令和2~3)年には、最新の調査・研究の成果を踏まえて、再整理を行いました。今回の速報展では、その成果の中から、「埴輪(はにわ)」にスポットを当てて紹介します。 埴輪は古墳の墳丘上に並べられる焼き物です。筒状の形をした円筒埴輪(えんとうはにわ)と、人や動物、家といった様々な物をかたどった、形象埴輪(けいしょうはにわ)に大別されますが、結古墳群で出土したものは、前者の円筒埴輪です。 これまで、出雲平野で出土した円筒埴輪は、主に古墳時代後期(6世紀)のものでした。しかし、結古墳群の円筒埴輪は、出雲平野でほとんど確認されていなかった、古墳時代中期(5世紀)のものであることが明らかになりました。さらに、出土した埴輪を詳しく分析すると、埴輪の生産体制や製作技術の変化もわかりました。 速報展では、こうした再整理による成果を、出土した埴輪を交えて展示しますので、ぜひお越しください。 |

調査中の結古墳群(1984(昭和59)年) |

結17号墳出土の円筒埴輪 |

ギャラリー展「旅する庶民ー古文書からたどる江戸時代の旅ー」

会 期:令和3年9月1日(水)~9月27日(月)

| 【展示概要】 江戸時代は庶民の旅文化が花開いた時代です。幕府によって主要街道の宿駅(しゅくえき)が整備されると庶民の間で旅に出る人が増加し、旅が身近なものとなります。多くの男女が伊勢参りなどを経験するにつれ、旅行者は信仰のためだけでなく、各地の名所・名物を楽しむ「物見遊山(ものみゆさん)」を求めて旅をするようになりました。 今回の展示では、信仰と娯楽が共存する「寺社参詣」の旅と、商売のため遠方へ移動する「商い」の旅をテーマに、古文書から分かった庶民の旅を追います。出雲を目指した人々、出雲から旅立つ人々の足跡をぜひご覧ください。 |

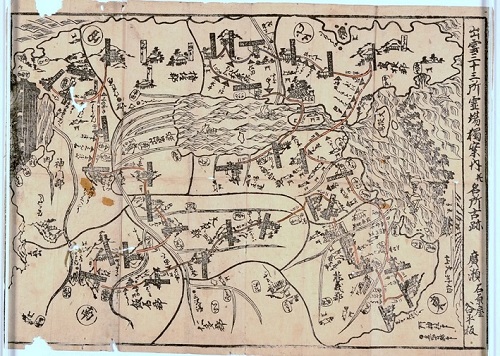

| 【主な展示品】 ・御師(おし)が使用した版木 ・一畑寺文書 ・出雲三十三所霊場 案内絵図 ・船箪笥(ふなだんす) ・方位磁針 ・民具から再現した旅の服装 ・近代の絵葉書 ほか |

| 【ギャラリートーク】 日 時:9月18日(土)13:30~ |

| 【関連イベント】 ワークショップ「屏風の下貼りはがし」 日 時:9月18日(土)13:30~16:00 本物の古文書を手に取り整理する作業を体験。前半はギャラリートークと合同です。 参加料:無料 対 象:18歳以上の方(先着10名) 申込方法:電話 申込先:21-6893 必要事項:氏名・電話番号・住所 問合せ:文化財:21-6893 |

出雲札所の案内地図 |

船箪笥 船頭が自分の船で使用したとみられる(井原建幸氏蔵) |

夏季企画展「いつまでも戦後でありたい2021

~大社基地の記録と記憶~」

会 期:令和3年7月17日(土)~9月20日(月・祝)

| 【展示概要】 アジア・太平洋戦争が終結してから76年が経ちます。戦争体験者は年々少なくなっていきますが、戦争の悲惨さは後世に伝えていかなければなりません。そのためには、現在残っている「戦争の記録や記憶」を掘り起こし、目に見える形で広く周知していくのが有効な手段と言えるでしょう。この一助となればと、本展覧会を企画しました。 今回は島根大学と共同で、旧海軍大社基地に関する記録や、当時を知る周辺住民の聞き取り調査の成果を紹介するほか、出雲市が所蔵するアジア・太平洋戦争に関連する資料を展示します。 |

| 【主な展示品】 ・島根大学生が行った調査の成果を紹介するパネル ・アジア・太平洋戦争に関連する品々 ほか |

| 【ギャラリートーク】 日 時:8月22日(日)、9月12日(日) いずれも10時から開催します。 ※展示の見どころを、担当学芸員が分かりやすく解説します。 |

旧海軍大社基地跡 (出雲市斐川町出西) |

戦争関連の史料を調査する島根大学生 |

ギャラリー展「暁の超特急 吉岡隆徳 出雲から世界へ」

会 期:令和3年7月7日(水)~8月30日(月)

【展示概要】

吉岡隆徳(たかよし)は、1909(明治42)年に出雲で生まれました。1932(昭和7)年に開催されたロサンゼルス五輪大会の100m走において、アジア人初の決勝進出を果たすなど、当時の日本を代表する陸上競技のスプリンター(短距離走選手)でした。隆徳は、抜群のスタートダッシュと、レースで必ず締めていたハチマキの日の丸にちなんで、『暁の超特急』と呼ばれていました。

今回の展示では、出雲で生まれ育った隆徳が、短距離走に打ち込み、ロサンゼルス五輪大会で決勝に進出するまでの活躍を紹介します。また、湖陵中学校 美術部の生徒が制作した、隆徳の活躍を紹介する紙芝居(全15枚)の写真も展示します。ギャラリー展と合わせてぜひご覧ください。【主な展示品】

吉岡隆徳氏 遺品

・ユニフォーム

・トロフィー

・旅行カバン

・アルバム ほか【ギャラリートーク】

日 時:7月11日(日)、7月22日(木・祝)、8月15日(日)

いずれも10時から開催します。

※展示の見どころを、担当学芸員が分かりやすく解説します。

ロサンゼルス五輪大会 100m走 決勝 スタート ▲隆徳

決勝で着ていたユニフォーム

(松江歴史館蔵)

紙芝居 表紙

(湖陵中学校美術部制作)

速報展「文化財を受け継ぐ 鰐淵寺の建造物」

会 期:令和3年5月26日(水)~9月27日(月)

| 【展示概要】 1400年もの悠久の歴史と数多くの寺宝を今に伝える天台宗の古刹、鰐淵寺。四季折々の美しい風景が広がる境内は、2016(平成28)年3月、その歴史的価値が認められ、国史跡に指定されました。 |

釈迦堂 |

開山堂(左)と開山廟(右) |

過去の展示のご紹介

・2020(令和2)年度

・2019(令和元)年度

・2018(平成30)年度

・2017(平成29)年度

・2016(平成28)年度

・2015(平成27)年度

・2014(平成26)年度

・2013(平成25)年度

・2012(平成24)年度

・2011(平成23)年度

・2010(平成22)年度