西谷墳墓群の概要

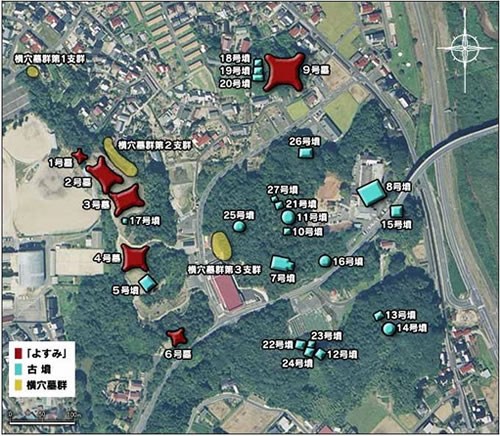

「西谷の丘」では,弥生時代後期から古墳時代,そして奈良時代にかけてたくさんの墓が造られました。正式には「西谷墳墓群」といいます。墳丘を持つ墓だけでも27基が密集し,特に弥生時代後期〜終末期に造られた6基の四隅突出型墳丘墓(以下「よすみ」と呼ぶ)は,出雲の権力者たちの墓として全国的に有名です。

西谷墳墓群には,長い年月の間にさまざまな種類の墓が造られました。弥生時代後期〜終末期には「よすみ」が,古墳時代の前半には「古墳」が,古墳時代の終わりごろには「横穴墓」が造られています。奈良時代にも横穴墓への埋葬が行われたほか,「火葬墓」も造られました。

西谷墳墓群の中で特に巨大な規模を持つ2号墓,3号墓,4号墓,9号墓は,弥生時代に出雲を支配した王たちの墓と考えられます。

墳丘はどれも斜面が貼石でおおわれ,裾まわりにも石敷きや石列がぐるりとめぐっていました。

弥生時代としては,全国トップクラスの壮大な王墓です。

※現在、公園内木道を通行禁止にしています。

詳しくはコチラをご覧ください。

3号墓

「西谷の丘」に造られた最初の王墓で,弥生時代後期後葉のものです。突出部を含めた規模は約52m×42m,高さ4.5mです。裾まわりの石列は2列です。島根大学を中心とした調査団によって発掘調査され,鉄剣やガラス勾玉,大量の土器(吉備,北陸系の土器を含む)などが発見されました。

博物館で復元した王の姿や葬儀の様子は,

その調査成果をもとにしています。

2号墓

3号墓の次の代の王墓です。大部分が破壊されていましたが, 発掘調査で巨大な墳墓であったことが判明しました。突出部を含めた規模は約46m×29m,高さ3.5mです。

裾まわりの石列は2列です。ガラス腕輪や,葬儀に使用した土器(吉備の土器を含む)などが発見されています。史跡公園では当時の姿を復元し、また内部の展示室は、自由に見学できます。(年末年始を除く。9時00分〜16時30分)

4号墓

2号墓に続いて造られた「よすみ」です。1953年(昭和28),ここで中学生の拾った土器片がきっかけとなって遺跡が発見されました。突出部を含めた規模は約47m×45m,高さ3.5mです。墳丘の大きさは王墓クラスですが,裾まわりの石列は1列です。葬儀に使用した土器(吉備などの土器を含む)が発見されています。

9号墓

「西谷の丘」に造られた,最後の王墓です。突出部を含めた規模は約62m×55m,高さ5mです。全国最大の「よすみ」です。また,裾まわりの石列が3列もあるのはここだけです。 ここに葬られた人物は,それまでの王をはるかにしのぐ強大な権力の持ち主であったと思われます。