速報展「『肋骨(ろっこつ)』に抱(いだ)かれて-平成30年度神門横穴墓群第10支群の調査から-」

開催期間:平成31年2月6日(水)~令和元年6月3日(月)

| 現在、市文化財課では、市内西南部の神門町と神西沖町の真幸ヶ丘丘陵(まさきがおかきゅうりょう)上に広がる、神門横穴墓群の発掘調査を実施しています。 今回、調査をしている第10支群(旧名 小浜山(おばまやま)横穴墓群)は、平成4年、十間川(じっけんがわ)の河川改修工事にともない、35基の横穴墓が発掘されました。 今年度の調査(2か年計画の1年目)も河川改修工事に伴うもので、昨年の7月末に着手し、3月末に終了の予定です。 現在、横穴墓は東側斜面に5基、西側斜面に10基の合計15基が見つかっており、そのうち西側の2基と、東側の5基の調査を進めています。 今回の速報展では、これまでの調査で見つかった、『肋骨』のある珍しい横穴墓を中心に取り上げます。 |

発掘調査現場の航空写真(南西から) |

肋骨状加工のある横穴墓 |

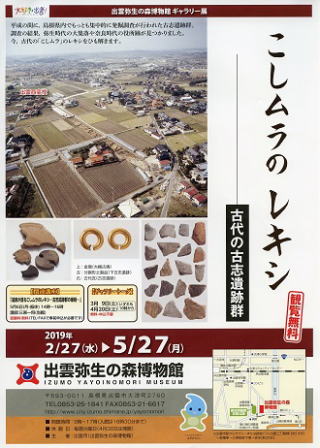

ギャラリー展「こしムラの歴史-古代の古志遺跡群-」

開催期間:平成31年2月27日(水)~令和元年5月27日(月)

| 【展示概要】 平成の間に、島根県内でもっとも集中的に発掘調査が行われた古志遺跡群。調査の結果、弥生時代の大集落や奈良時代の役所跡が見つかりました。 今回の展示では、これら成果によって垣間見えてきた「こしムラ」の様相を推定し、その変遷を概観します。 |

|

| 【関連講座】 演 題:遺跡が語るこしムラのレキシ-古志遺跡群の様相- 講 師:三原 一将(当館 学芸員) 日 時:5月6日(月・振休)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 たいけん学習室 受講料:無料 その他:事前に、電話又はFAXでお申込みください。 TEL 0853-25-1841 FAX 0853-21-6617 【ギャラリートーク】 日 時:3月9日(土)、4月20日(土) いずれも10:00から開催します。 その他:事前の申込みは、不要です。 展示の見どころを、分かりやすく解説します。 |

|

春季企画展「ふるさと今昔物語その3-平田地域-」

開催期間:平成31年3月9日(土)~令和元年5月20日(月)

| 【展示概要】 合併前の旧市町ごとに紡がれた歴史を、文化財を通して紹介する「ふるさと今昔物語」シリーズ。第3弾となる今回は、平田地域を取りあげます。 平田地域は、古代から人やモノが行き交った場所でした。そうした地域的な特徴を、考古資料を中心に紹介します。 【主な展示品】 ・源代遺跡出土土器 ・西西郷廃寺出土瓦 ・上島古墳出土馬具 ・鰐淵寺境内出土陶磁器 ・猪目洞窟遺跡出土舟材 ・本屋敷荒神和鏡 ・平田一式飾り など |

| 【関連講座】 演 題:出雲市久多美地区の誇るべき歴史遺産 -古代文化、不昧公の巨石運搬、そして明治の米「北部」など- 日 時:3月17日(日)14:00~16:00 講 師:宍道正年氏(元島根県埋蔵文化財調査センター所長) 受講料:無料 その他:事前に、電話又はFAXでお申込みください。 TEL 0853-25-1841 FAX 0853-21-6617 【ギャラリートーク】 日 時:3月30日(土)、4月27日(土)、5月18日(土) いずれも10:00から開始します。 その他:事前の申込みは、不要です。 展示の見どころを、分かりやすく解説します。 |

|

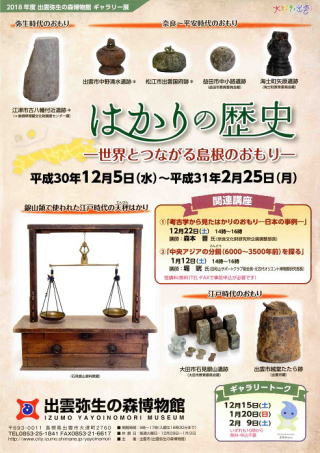

ギャラリー展「はかりの歴史-世界とつながる島根のおもり-」

開催期間:平成30年12月5日(水)~平成31年2月25日(月)

| 【展示概要】 今、重さをはかる道具と言えばデジタルはかり。モノを置くだけで数値が表れ、誰もが簡単に重さをはかれる時代になりました。 しかし、40~50年前までは、天秤はかりや棹はかりを使って重さをはかっていました。この天秤はかりや棹はかりは、弥生時代から使われていた優れた道具です。 今回は、世界や県内のおもりを通して「はかりの歴史」をたどります。 |

| 【関連講座】 ①演 題:考古学から見たはかりのおもり-日本の事例- 講 師:森本 晋 氏(奈良文化財研究所企画調整部長) 日 時:12月22日(土)14:00~16:00 ②演 題:中央アジアの 講 師:堀 晄 氏 (田和山サポートクラブ副会長・元古代オリエント博物館研究部長) 日 時:1月12日(土)14:00~16:00 (共通次項) 会 場:出雲弥生の森博物館 たいけん学習室 受講料:無料 その他:事前申込みが必要です。(電話 0853-25-1841) 【ギャラリートーク】 日 時:12月15日(土)、1月20日(日)、2月9日(土) いずれも10:00から開催します。 その他:事前の申込みは不要です。 展示の見どころを分かりやすく解説します。 |

|

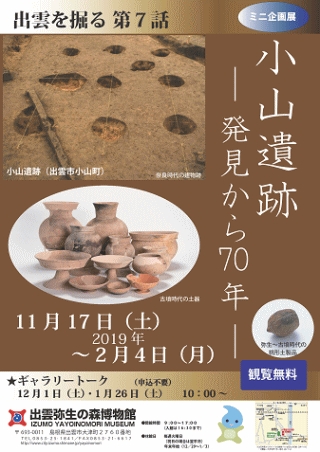

ミニ企画展「出雲を掘る 第7話 『小山遺跡-発見から70年-」

開催期間:平成30年11月17日(土)~平成31年2月4日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 当館では「出雲を掘る」と題して、これまで市内の遺跡や出土遺物に関する展示をしてきました。今回は、第7話として小山遺跡を取りあげます。 小山遺跡は市内小山町にある遺跡で、出雲平野の中央に位置します。この遺跡の存在が指摘されたのは70年前のことです。その後、出雲市や島根大学による発掘調査が8回にわたって行われました。 展示では、発掘調査の成果を通して、小山遺跡一帯(「おやま」ムラ)に住んでいた人びとの暮らしぶりを明らかにします。 【主な展示品】 桃形土製品(弥生時代後期~古墳時代前期) 炊飯の跡が残る土器(古墳時代前期) 文房具に使われた須恵器(飛鳥時代~奈良時代) 一部が切り取られた獣骨(鎌倉時代~戦国時代) 【ギャラリートーク】 日 時:12月1日(土)、1月26日(土) いずれも10:00から開催します。 その他:事前の申込みは、不要です。 展示の見どころを分かりやすく解説します。 |

|

速報展「石に願いを-出雲大社境内遺跡の調査から-」

開催期間:平成30年11月14日(水)~平成31年2月4日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 2016・2017(平成28・29)年度に実施した、出雲大社境内遺跡の発掘調査成果について取上げます。 境内遺跡は、2000(平成12)年に発見された「三本柱」(中世後期本殿の柱)でも知られる遺跡で、地中には出雲大社の長い歴史がそのまま保存されています。 調査は、出雲大社境内の建物建替えに伴うもので、境内の調査で初めて「一字一石経」が出土しました。 今回、展示する「一字一石経」とは、扁平な小石に仏教の経典を書き写し、それを土中に埋納したものです。 神社の境内から、仏教に関係する資料が見つかるのはなぜか、その理由を出雲大社の歴史の中から探りたいと思います。 |

一字一石経 |

ギャラリー展「『黄泉の穴』の人骨~猪目洞窟遺跡発見70年~」

開催期間:平成30年9月5日(水)~12月3日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 1948(昭和23)年10月、簸川郡鰐淵村大字猪目(現在の出雲市猪目町)の海岸にある洞窟において、大量の人骨や土器などが出土しました。これが「猪目洞窟遺跡」です。 遺跡からは弥生~古墳時代の人骨のほか、縄文~古墳時代の土器、木製品や貝輪、稲籾(いなもみ)や動物の骨など多種多様な遺物が確認されました。 この場所は、「出雲国風土記」に記された『黄泉の穴』ではないかと言われており、そこから人骨が出土したことは、大きな注目を集めました。 遺跡はその後、1957(昭和32年)に国の史跡となり、出土遺物は1974(昭和49)年に島根県指定文化財となりました。 今回、遺跡の発見から70年となることを記念し、出土した人骨を中心として展示します。 【展示概要】 出土人骨 ゴホウラ製貝輪 |

| 【展示概要】 演 題:古人骨からみた出雲に生きた人々 講 師:舟橋 京子 氏(九州大学大学院講師) 日 時:10月13日(土)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 たいけん学習室 受講料:無料 その他:要事前申込み(電話 0853-25-1841) 【ギャラリートーク】 日 時:9月23日(日・祝)、11月17日(土) いずれも10:00から開催します。 その他:事前の見どころを分かりやすく解説します。 |

【人骨の出土状況】 |

速報展「国史跡 出雲国山陰道跡(いずものくにさんいんどうあと」

開催期間:平成30年5月16日(水)~10月10日(水)

観覧料:無料

| 【展示概要】 今回、国史跡に指定された「出雲国山陰道跡」は、出雲市斐川町直江から神氷にかけての標高10m~40mの尾根上にある三井Ⅱ、杉沢、長原遺跡に所在します。今から約1300年前の奈良時代頃に全国を結ぶ道の一つとして整備された古代の山陰道です。発掘調査によって、道幅が9mもあることが分かり、起伏のある丘陵尾根上を、盛土や切土などの工法を用いて起伏をなくし、直線的に通そうとする当時の技術者の意思が現在でも痕跡として見てとれます。 また、『出雲国風土記』に記載がある「正西道(まにしのみち)」の想定路線が本遺跡と重なることから、文献の記載を裏付ける貴重な成果となりました。 展示では、パネルを中心に史跡の紹介を行います。 |

|

| 【展示物】 道路遺構上で発見した ・瓦 ・須恵器 ・土師器 |

杉沢遺跡 道路遺構(西から) |

夏季企画展「ふるさと今昔物語その2 -多伎町・湖陵町ー」

開催期間:平成30年7月14日(土)~9月24日(月・振)

観覧料:無料

| 【展示概要】 合併前の旧市町が紡いだ歴史を紹介する企画展「ふるさと今昔物語」シリーズ。 今回は「多伎町・湖陵町」を取り上げ、田儀櫻井家たたら製鉄遺跡(多伎町)や板津焼山遺跡(湖陵町)などから出土した遺物の展示を通して、各まちの魅力に迫ります。 【主な展示品】 (多伎町) (湖陵町) ・菅沢遺跡の縄文土器 ・御領田遺跡の縄文土器 ・経塚山古墳の玉類 ・八幡宮横穴墓群の須恵器 ・雲州久邑長沢焼 ・阿禰神社の「風土記俗解抄」 |

| 【関連講座】 講座名:遺跡が語る多伎・湖陵の歴史 講 師:三原 一将(出雲弥生の森博物館) 日 時:8月25日(土)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 たいけん学習室 受講料:無料 その他:要事前申込み(電話 0853-25-1841) 【ギャラリートーク】 日 時:7月21日(土)、9月15日(土) いずれも10:00から開始します。 事前の申込みは、不要です。 |

|

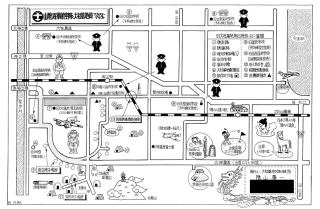

スポット展「いつまでも戦後でありたい2018」

開催期間:平成30年8月1日(水)~9月10日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 20世紀になると日本は中国大陸への進出を始め、1941(昭和16)年、ついにアジア太平洋戦争が始まりました。1945(昭和20)年になると戦局の悪化にともない、日本列島を戦場とする「本土決戦」の準備が進められました。その一環で、出雲市斐川町内に設置されたのが「海軍大社基地」でした。斐伊川の分流・新川の跡地に造られた「新川飛行場」はその核となる施設です。 この大社基地について語り継いで来た方々の一人が、斐川町出身の陰山慶一氏です。陰山氏は、自身の体験や聞き取りから戦争に関連した3冊の本を執筆し、また、戦争遺産資料を収集し、戦争の実態を訴えてきました。 今回は、陰山氏のコレクションの中から海軍の飛行服や腕時計などを展示します。また、現在も残っている大社基地周辺の戦争関連施設について、パネルを中心に紹介します。 |

大社基地イラストマップ |

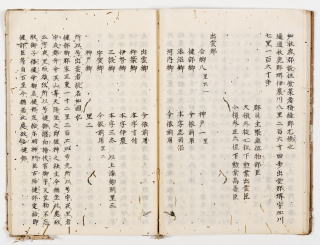

ギャラリー展「お披露目!新発見の『出雲国風土記』」

開催期間:平成30年7月25日(水)~9月3日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 昨年度、島根大学名誉教授・蘆田耕一先生から当館に一冊の『出雲国風土記』の写本を寄贈していただきました。 この写本は、これまで研究者の間でも知られていなかったもので、今回、お披露目として初めて展示することとなりました。この写本を、展示では「出雲弥生の森本(いずもやよいのもりぼん)」と呼ぶこととします。 今回の展示では、出雲弥生の森本を披露するとともに、この写本が書写された背景についても考えます。また、これまで公開の機会がなかった、出雲国風土記の注釈書『出雲風土記抄』の写本も展示します。 【主な展示品】 出雲弥生の森本『出雲国風土記』 郷原家『出雲国風土記』(県指定文化財) 桑原文庫本『出雲風土記抄』 勝部氏本『出雲風土記抄』 金剛峰寺本『出雲風土記抄俗解抄』 |

| 【関連講演会】(出雲弥生の森博物館職員リレー講座③) 演 題:出雲弥生の森本『出雲国風土記』の系譜 -近世上方の文化人との関わり- 講 師:髙橋 周(出雲弥生の森博物館) 日 時:9月1日(土)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 たいけん学習室 受講料:300円 その他:要事前申込み(電話 0853-25-1841) 【ギャラリートーク】 日 時:8月4日(土)10:00から開催します。 その他:申込み不要 展示の見どころを分かりやすく解説します。 |

出雲郡総記 |

ギャラリー展「出雲市の新指定文化財」

開催期間:平成30年5月23日(水)~7月23日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 「指定文化財」とは、国・県・市町村が「国や地域にとって重要」とその価値を認めた文化財(文化遺産や自然遺産)です。 今年2月、新たに3件の出雲市の指定文化財が生まれました。 新たに指定されたのは、霊山寺の阿弥陀如来立像(大社町)、唐川神楽(唐川町)、知西寺のラッパイチョウ(大社町)です。展示では、指定に至るまでの調査で分かった成果やそれぞれの魅力をお伝えします。 また、出雲市内の「指定文化財」についてもご紹介します。実は皆さんの身近にも重要な文化財があるかもしれません。そんな「再発見」もしていただきたいと思います。 |

|

| 【主な展示品】 仏像の等身大パネル(82cm) 唐川神楽 神楽面(江戸時代後期) 神楽の能本(江戸時代) 神楽の舞教本(明治時代) 【ギャラリートーク】 6月16日(土)、7月7日(土) いずもれも10時から開催します。 ※展示の見どころを分かりやすく 解説します。 |

神楽面(江戸時代後期) |

記念展「祝!重要文化財 上塩冶築山古墳の出土品~指定品すべてを初公開~」

開催期間:平成30年6月2日(土)~7月9日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 今年の夏頃に上塩冶築山古墳(国指定史跡)の出土品が国の重要文化財となる予定です。このことに先立ち、重要文化財に指定される140点をすべて公開します。 上塩冶築山古墳は、出雲市上塩冶町に所在する、6世紀末頃の円墳です。墳丘・石室・石棺の規模からみて、出雲西部(現在の出雲市)を領域とした最上位の人物と思われます。 出雲弥生の森博物館では、平成27年度~平成29年度にかけて、出雲市所蔵品を中心に出土品の整理事業を行いました。その成果も合わせて展示します。 上塩冶築山古墳の主要な出土品が一堂にそろうめったにない機会です。この機会にぜひ、ご覧ください。 |

| 【関連講座】 講座名:馬上の出雲王、金銀を纏(まと)う ~重要文化財 上塩冶築山古墳出土品が示すもの~ 講 師:横須賀 倫達 氏(文化庁文化財部美術学芸課) 日 時:6月23日(土)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 たいけん学習室 受講料:無料 その他:要事前申込み(電話 0853-25-1841) 【ギャラリートーク】 日 時:6月9日(土)、7月8日(日) いずれも10:00から開始します。 |

重要文化財に指定される主な出土品 |