ギャラリー展「山陰最古の弥生遺跡 ―原山遺跡は何を語るか―」

開催期間:平成29年3月22日(水)~6月19日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 原山遺跡は、出雲市大社町修理免にあり、原山と呼ばれる砂丘上にある遺跡です。昭和23年に最初の発掘調査がおこなわれ、山陰最古の弥生土器が出土しました。その成果はすぐに全国に紹介されます。その後、大社考古学会などによる発掘調査や遺物採集によって、遺跡の姿が徐々に知られるようになりました。 注目すべき遺物は、「出雲原山式」と呼ばれる出雲で作られた弥生時代前期の土器です。これらは山陰最古の弥生土器で、九州北部のものに形や文様がよく似ています。土器には稲籾(いなもみ)の圧痕が確認できるので、出雲で米づくりがおこなわれていたことが推察できます。 また、原山遺跡では他地域との交流を示す、剣の形をした磨製石剣や、口の外周に粘土の紐を貼り付けた甕形土器(かめがたどき)も出土しています。両者の材質や形などの特徴から朝鮮半島のものを模倣し、九州北部で作られたものと考えられます。これらが原山遺跡に持ち込まれたのです。 このように原山遺跡は、山陰最古の弥生遺跡というだけでなく、日本海沿岸における弥生文化の展開や交流を考えるうえで欠かすことのできない重要な遺跡なのです。 今回、島根大学法文学部考古学研究室と当館が共同で原山遺跡出土品について再検討をおこないました。その成果を展示します。「出雲」が誇る山陰最古の弥生遺跡をぜひご覧ください。 |

|

| 【関連講演会】 「東北アジアの磨製石剣」 日 時:4月22日(土) 14:00~16:00 講 師:平郡 達哉 氏 (島根大学法文学部准教授) 【ギャラリートーク】 日 時:4月22日(土)13:00~ 5月13日(土)13:00~ 6月10日(土)13:00~ ※島根大学考古学研究室学生が展示の 見どころを解説します。 |

磨製石剣 |

山陰最古の弥生土器 |

|

速報展「ふるさとの記録を守る-古文書を未来へ伝えるために」

開催期間:平成29年1月25日(水)~5月22日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 私たちのふるさとには、長い時を経て伝わってきた様々な文化財があります。今回、展示テーマとした古文書も、その文化財の一つです。 古文書は、地域や家の歴史を今に伝える貴重な記録であり、かけがえのない価値を持っています。ゆえに、古文書は「ふるさとの記録」と言えます。しかしながら近年、こうした古文書が引越しや家の建て替えなどの際に、不要なものとして処分され、急速に失われているという現状があります。 今回の速報展では、まず古文書とは何なのかを紹介します。そして古文書を守り、未来へ受け継いでいくには、私たちに何ができるかを探ります。 |

民家で保管されていた古文書 |

| 【ギャラリートーク】 日時:2月4日(土)10:00~ 5月13日(土)10:30~ |

ギャラリー展「はそう -須恵器の前方後円墳?!」

開催期間:平成29年1月11日(水)~3月20日(月・祝)

観覧料:無料

| 【展示概要】 古墳時代に使われた焼き物に須恵器があります。灰色の硬い土器で、杯や高杯、壺など多くの器種があります。今回はそのうちの「はそう」をとり上げます。 瓦へんに泉と書いて「𤭯」(国字)、これを「はそう」と読みます。須恵器の「はそう」は丸い胴にラッパのような口が付く容器です。ひっくり返すと「前方後円墳」みたい!? 胴の真ん中には孔(あな)があきます。それじゃダダ漏れ? いえいえ、ここに竹などの管をさし込んで、中の液体を注ぐための器です。漢字に「泉」が付くのもその辺に因るのでしょう。 「はそう」は5世紀から7世紀、古墳時代の後半期から飛鳥時代に使われた器です。口や胴に紋様を飾るのですが、その種類や組み合せが作られた場所によって違います。山陰各地では、どんな違いがあるのか、各地の「はそう」を紹介し、その歴史を探ります。 |

|

| 【主な展示品】 ○出雲の「はそう」 ・上塩冶横穴墓群、国富中村古墳、矢野遺跡(出雲市) ・塚根横穴墓群(安来市) ○伯耆の「はそう」 ・石州府古墳群、陰田横穴墓群(米子市) ○石見の「はそう」 ・諸友大師山横穴墓群(大田市) ・高津遺跡(江津市) ・森ヶ曽根古墳、蔵地宅後古墳 (浜田市) ○隠岐の「はそう」 ・大座西2号墳、中山遺跡、森遺跡(隠岐の島町) 国富中村古墳(出雲市)出土品 諸友大師山横穴墓群(大田市)出土品 |

|

国富中村古墳(出雲市)出土品 |

諸友大師山横穴墓群(大田市)出土品 |

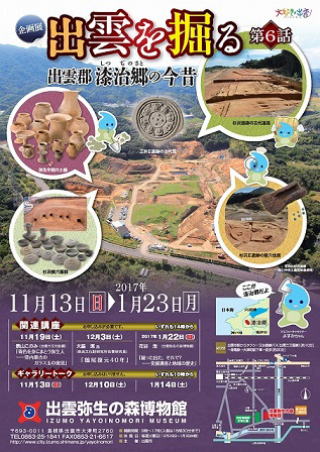

企画展「出雲を掘る 第6話 出雲郡漆治郷の今昔」

開催期間:平成28年11月13日(日)~平成29年1月23日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 出雲市は、平成24年から4年をかけて出雲斐川中央工業団地(市内斐川町直江)の遺跡調査をおこないました。7,000㎡にもおよぶ大規模調査により、弥生時代、古墳時代、奈良時代にわたる数々の発見がありました。『出雲国風土記』に「出雲郡漆治郷(いずものこおりしつぢのさと)」と記されたこの地に、どんな歴史が刻まれていたのでしょう。 <弥生時代中ころ(2,000年前)> この地にはムラがありました。鉄の斧やガラス玉といった最新の舶来品をもちながら、このムラは短期間に消えてしまいます。出雲平野の弥生ムラの動向から、その謎をさぐります。 <古墳時代の終わり(1,400年前)> この地に、丘の斜面に穴を掘ってお墓とする横穴墓が15基造られました。墓の入口の形には、松江周辺など出雲東部の影響がうかがえます。その意味とは。 <奈良時代(1,300年前)> 奈良の都と地方をつなぐりっぱな道路網が全国に張り巡らされました。この山陰地方に造られたのが「山陰道」。ここ漆治郷では、その道路がなんと丘の上を走っていました。全国に例のない土木工事を紹介します。 今回の調査に先立つ15年前、この山陰道の南側で瓦工場の跡が見つかっていました。そこで瓦作りをしていたのは、お隣の備後、今の三次からやって来た職人でした。島根・鳥取で寺造りが始まったころの技術交流を解明します。 |

|

| 【主な展示品】 ○ガラス玉・鉄斧・弥生土器 (出雲市杉沢遺跡) ○ガラス玉・弥生土器 (邑南町順庵原1号墓) ○古代道路の発掘写真 (出雲市杉沢遺跡、松江市魚見塚 遺跡、鳥取市青谷上寺地・青谷 横木遺跡など) ○軒丸瓦・鴟尾(しび)など (出雲市三井Ⅱ遺跡、三次市寺町 廃寺、松江市来美廃寺、米子市 上淀廃寺、琴浦町斎尾廃寺、倉 吉市大御堂廃寺、鳥取市上原南 遺跡、浜田市重富廃寺など) |

|

| 【関連講演会】 第1回 「青色を身にまとう弥生人 -県内最古のガラス玉の発見」 日 時:11月19日(土)14:00~ 講 師:景山 このみ(出雲市文化財課) 第2回 「鴟尾復元40年」 日 時:12月3日(土)14:00~ 講 師:大脇 潔 氏(奈良文化財研究所名誉研究員) 第3回 「掘った出た、それで? -発掘調査と地域の歴史」 日 時:1月22日(日)14:00~ 講 師:花谷 浩(出雲弥生の森博物館) 【ギャラリートーク】 日 時:11月13日(日)10:00~ 12月10日(土)10:00~ 1月14日(土)10:00~ |

|

速報展「田儀櫻井家たたら製鉄遺跡 越堂たたら跡 平成26・27年度発掘調査速報展」

開催期間:平成28年7月27日(水)~平成29年1月23日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 越堂たたらは田儀櫻井家によって江戸時代から明治初期に操業されていましたが、文献史料では田儀櫻井家が所有する以前より操業していたとの記録が残っており、合計すると約150年間という長期間操業されたたたら場であったことが確認できます。 平成26・27年度の発掘調査では、越堂たたらの高殿建物を支えた押立柱礎石や製鉄炉の地下構造など多くの遺構を発見するとともに、高殿石垣や地下構造が造り替えられていた痕跡を確認し、調査成果からも長期間操業されていたことが明らかになりました。 今回の速報展では調査成果の最新情報を写真・解説パネルなどで紹介します。 |

越堂たたら跡全景(南東から) |

| 【ギャラリートーク】 日 時:11月5日(土)11:00~ ※企画担当者が展示の見どころを わかりやすく解説します。 |

ギャラリー展「大社考古学会の足跡」

開催期間:平成28年10月5日(水)~平成29年1月9日(月・祝)

観覧料:無料

| 【展示概要】 戦前と異なり、戦後になると、日本や地域の古代史を自由に調べ、語ることができるようになります。大社町では、弥生時代・古墳時代の出雲を解き明かすことを目的に、昭和22年に、学校の先生や歴史愛好家により大社考古学会が設立されました。 大社考古学会は、大社町を中心に多くの遺跡で発掘・遺物の採取を行うとともに、出土資料の保存・教育的活用にも力を注ぎました。 今回の展示では、大社考古学会の輝かしい足跡を紹介します。 |

猪目洞窟遺跡の遠景(1948年撮影) 【主な展示品】 ・猪目洞窟遺跡出土 12号人骨ほか |

ギャラリー展「文化財保護のお仕事~仏像編~」

開催期間:平成28年6月8日(水)~10月3日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 市内には、長い歴史を経て伝わってきた数多くの貴重な文化財があります。 これらは後世に残し伝えていくべき大切な財産です。 今回の展示では、仏像をとりあげ、文化財を守る活動を紹介します。 |

【主な展示品】 ・銅造誕生釈迦仏立像/石見国分寺跡 (浜田市) ・十二神将立像/大寺薬師(出雲市)  |

夏季企画展「出雲の武将 塩冶判官高貞 -その実像と虚像-」

開催期間:平成28年7月30日(土)~9月26日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 塩冶高貞は、出雲で生まれ育った南北朝時代(およそ700年前)の武将です。 今回の企画展では塩冶高貞とその一族について、『太平記』などの史料とともに、発掘調査の成果をふまえ、考古学的な観点から考えてみたいと思います。また、『仮名手本忠臣蔵』などの後世の人びとが語った「高貞」像についても考えます。 あわせて、出雲市ゆかりの画家・平野勲氏が高貞の生涯を描いた「出雲塩冶太平記」を紹介します。 【主な展示品】 ・蔵小路西遺跡出土青磁双魚文盤 ・築山遺跡出土青磁酒会壺 ・『太平記』巻二十一 ・『仮名手本忠臣蔵』 ・「出雲塩冶太平記」絵巻 |

|

| 【関連講演会】 第1回 「塩冶氏と中世出雲」 日 時:8月27日(土)14:00~16:00 講 師:長谷川 博史 氏(島根大学教授) 第2回 「後塩冶氏と京都系土師器皿」 日 時:9月17日(土)14:00~16:00 講 師:髙橋 周(出雲弥生の森博物館) 【ギャラリートーク】 日 時:9月24日(土)14:00~ |

|

速報展「上塩冶横穴墓群の発掘調査」

開催期間:平成28年4月27日(水)~7月25日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 上塩冶横穴墓群(かみえんやよこあなぼぐん)は、古墳時代の終わり頃(約1400年前)に造られた県内最大規模を誇る横穴墓群です。 出雲市文化財課では、県道出雲三刀屋線改良工事に伴い、この遺跡の発掘調査を行ってきました。平成27年度には、新たに9穴の横穴墓を調査し、組み合わせ式石棺を持つ横穴墓が確認されたほか、大刀(たち)や耳飾り、土器など、数多くの副葬品も出土しています。 今回の速報展では、平成27年度の調査成果を中心に遺跡の写真と遺物を展示し、上塩冶横穴墓群の最新調査成果をご紹介します。 【主な展示品】 ・遺跡調査時の写真パネル ・発掘調査出土遺物 (大刀・耳飾り・土器など) |

上塩冶横穴墓群(東から) |