ギャラリー展「しかくらやま-大社の学校の地下に眠る遺跡-」

開催期間:平成27年2月4日(水)~6月1日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 「平成の大遷宮」に伴い多くの観光客で賑わう出雲大社の門前町、神門通りの西側に大社小学校や大社中学校があります。学校の周辺は鹿蔵山と呼ばれ、その地下には貴重な遺跡が今も眠っています。今回の展示では、今までに見つかった鹿蔵山遺跡の遺物を時代ごとにまとめ、当時の周辺のようすを考えます。 |

発掘調査のようす |

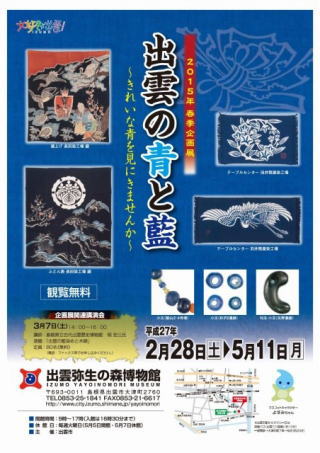

春季企画展「出雲の青と藍 ~きれいな青を見にきませんか~」

開催期間:平成27年2月28日(水)~5月11日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 弥生時代や古墳時代に好まれた青いアクセサリーや、出雲市で江戸中期にはすでに始まっていた紺屋の貴重な型紙・藍板締め版木・見本帳・藍染め作品などを中心に紹介します。 きれいな青を見にきませんか? 【主な展示品】 藍染め関連資料 ・出雲藍板締め版木など(板倉家) ・テーブルセンター・型紙・見本帳など (旧井筒屋染工場) ・湯上げ・ふとん表・子負帯など (長田染工場) 弥生時代や古墳時代の装身具 ・杉沢Ⅱ遺跡、築山2・4号墳、 ・釜代1号墳、奥才古墳群等からの出土品 |

|

| 【関連講演会】 「出雲の藍染めと木綿」 開催日:3月7日(土) 講 師:岡 宏三 氏(古代出雲歴史博物館) 【関連体験講座】 「筒描き藍染め」 開催日:4月11日(土) 講 師:長田 茂伸 氏(長田染工場) 【ギャラリートーク】 日時:3月7日(土) 13:00~13:30 |

|

速報展「平成26年度 杉沢遺跡発掘調査速報展」

開催期間:平成26年12月3日(水)~4月20日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 出雲市文化財課では、(仮称)出雲斐川中央工業団地の開発に伴い、平成24年7月から平成26年8月まで、杉沢遺跡・杉沢Ⅱ遺跡・杉沢横穴墓群(出雲市斐川町直江)の発掘調査を実施しました。 これまで、2回の速報展で平成25年度前半までの調査成果をお伝えしてきました。今回は、平成25年度後半から平成26年度の調査成果として、弥生時代の集落跡と昭和の戦争遺構にスポットを当てます。 集落跡は、約2,000年前の弥生時代中期に営まれました。丘陵の斜面にまるで住宅団地のように建物や加工段(人工的に造成した平坦面)が築かれています。 写真パネルに加え、遺跡から出土した弥生土器や石器を展示します。また昭和の戦争遺構は、丘陵尾根で発見したタコ壺(個人用の塹壕)を写真パネルで紹介します。 |

【主な展示品】 ・弥生土器 ・石器 ・写真パネル |

発掘調査のようす |

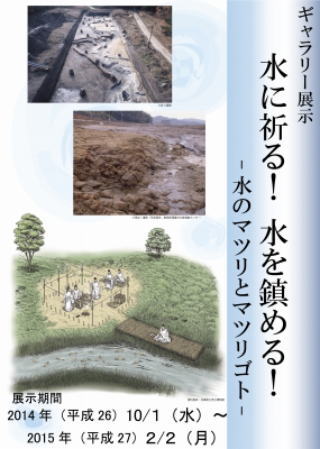

ギャラリー展「水に祈る!水を鎮める!-古代のマツリとマツリゴト-」

開催期間:平成26年10月1日(水)~2月2日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 “水”は人々に恩恵をもたらし、時として災いをもたらすことは、今も昔も変わりません。古代の人びとにとっても、水に祈りを捧げることは重要な行為であったと考えられます。今回の展示では、古代の水辺の祭祀に注目し、どのような場所で、どのような施設が周辺に存在したか検討することで、当時の祭祀と社会との関係を考えます。 |

|

展示のようす |

秋季企画展「出雲を掘る-第五話- 瓦の歴史」

開催期間:平成26年11月1日(土)~1月12日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 仏教とともに伝えられた瓦は、寺院や役所、城郭など限られた建物で使われていました。民家の屋根に瓦が使われるようになったのは、江戸時代以降のことです。 今回の企画展では、出雲地方における瓦の歴史をたどります。古代の寺院や役所で使われた瓦、中世・近世の城郭の瓦、近現代の大津瓦や松江市の秋鹿瓦、石見の石州瓦について取り上げます。 【主な展示品】 ・長者原廃寺の鬼瓦(出雲市) ・富田城の朝鮮瓦(安来市) ・秋鹿小学校の鬼瓦(松江市) ・大津の飾り瓦(出雲市) ・石州の棟止瓦(益田市) |

|

| 【関連講演会】 「近世の瓦を考える~山陰と山陽を比較して~」 開催日:12月3日(土) 講 師:乗岡 実 氏(岡山市教育委員会文化財課) 【関連体験講座】 「オリジナル鬼瓦づくり」 開催日:12月23日(火・祝) 【ギャラリートーク】 日時:11月3日(月・祝)11:00~ |

|

速報展「田儀越堂たたら製鉄遺跡 越堂たたら跡 平成25年度発掘調査」

開催期間:平成26年9月3日(水)~12月1日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 出雲市文化財課では現在、田儀櫻井家たたら製鉄遺跡の調査を実施しており、平成25年度から越堂たたら跡の発掘調査を開始しました。越堂たたら跡の調査は平成17年度にも実施されており、製鉄炉の床釣り(湿気と温度低下を防ぐ地下構造施設)の上部にあたる本床や小舟の一部を検出しています。 今回の調査はたたら全体の残存状況を確認するため、製鉄炉を覆う高殿全体を調査対象としています。平成25年度の調査では、本床全体や小舟の内部を詳しく確認することができました。これらは後世の造成などによって一部が壊されていますが、比較的よく残っており、たたらの地下構造を詳しく知ることができます。 今回の速報展では、平成25年度の調査成果について写真や説明パネルを中心に紹介しています。 |

H25年度調査区全景と調査状況(南西より) |

ギャラリー展「上長浜貝塚」

開催期間:平成26年6月4日(水)~9月29日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 出雲市西園町に所在する上長浜貝塚を紹介します。発掘調査の結果、縄文時代から平安時代にかけての遺跡とわかりました。奈良時代には、土器で塩作りが行われ、出雲各地に運ばれました。 平安時代には、全国最大級の規模をもつ貝塚が形成されました。この貝塚は、主にシジミが堆積しており、魚骨や獣骨もよく残っていました。そして、漁具もたくさん出土しています。 出土した生物の生息する場所や漁具から、上長浜貝塚を残した人たちの生業とその活動範囲を紹介します。 【主な展示品】 ・縄文土器 ・縄文石器 ・製塩土器 ・貝類 |

展示のようす  |

夏季企画展「古代の出雲びと、文字を書く-示す・伝える・祈る-」

開催期間:平成26年7月19日(土)~9月8日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 出雲市内および島根県内で出土した奈良時代の墨書土器を中心に展示します。 現在に残された"古代の出雲人直筆の史料"である墨書土器から,当時の社会の様相を再現し,古代の出雲人と文字との関係について考えます。 【主な展示品】 ・刻書土器「各」 (出雲市・上塩冶横穴墓群) ・銅印「春」<島根県指定文化財> (松江市・出雲国府跡) ・圏足円面硯 (奥出雲町・カネツキ免遺跡) ・墨書土器「解除」<市指定文化財> (東広島市・西本6号遺跡) |

|

| 【関連講演会】 第1回 「日本古代における文字の使用とその背景」 開催日:7月21日(月) 講 師:市 大樹 氏(大阪大学) 第2回 「古代の出雲びとが土器に書いたこと」 開催日:8月3日(日) 講 師:髙橋 周(出雲弥生の森博物館) 第3回 「日本古代の墨について」 開催日:8月30日(土) 講 師:山路 直充 氏(市川考古博物館) 【関連体験講座】 「古代の方法でオリジナルの紙をつくろう」 開催日:8月16日(土) 講 師:安部 信一郎 氏(安部榮四郎記念館理事長) |

|

速報展「杉沢横穴墓群発掘成果展」

開催期間:平成26年6月4日(水)~9月1日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 杉沢横穴墓群は、斐川町直江の斐川中央工業団地予定地内に所在し、丘陵の南側斜面にあって古墳時代後期以降に築かれた横穴墓群です。 過去に斐川町教育委員会によって一部の横穴墓が調査されていますが、今回は平成24・25年度にかけて丘陵全体の調査を実施し、合計で15基の横穴墓を確認しました。速報展では過去の調査を含め、これまでの発掘調査から明らかになった杉沢横穴墓群の特徴を写真パネルと出土遺物でご紹介します。 【主な展示品】 ・須恵器 ・土師器 ・刀子 ・鉄鏃 |

発掘調査区  展示のようす |