春季企画展「『日本書紀』1300年記念・硯から見た古代の出雲」

会 期:令和2年3月7日(土)~5月18日(月)

| 【展示概要】 神話や古代の歴史が記される『日本書紀』は720(養老4)年に完成しました。今年は、完成後、1300年目の節目の年です。 今回の展示では、『日本書紀』作成時の出雲の様相を考えます。特に「硯(すずり)」に焦点をあて、古代の出雲の人びとと文字の関係に注目します。 |

古代の硯 |

ギャラリー展「田儀櫻井家のたたら製鉄 その1 宮本鍛冶山内遺跡」

会 期:令和2年2月26日(水)~7月27日(月)

| 【展示概要】 たたら製鉄とは、砂鉄と木炭を原料とした日本古来の製鉄法です。江戸時代には松江藩の主要産業として盛んに行われました。 たたらと言えば奥出雲のイメージがあります。しかし、現在の出雲市内でもたたら製鉄を行っていた“鉄師”がいました。多伎町奥田儀を拠点としていた“田儀櫻井家”です。 彼らが製鉄を営んでいた跡は「田儀櫻井家たたら製鉄遺跡」として、現在4か所が国の史跡に指定されています。 今回の展示では、その本拠地があった「宮本鍛冶山内遺跡」を中心に、田儀櫻井家の歴史を紹介します。 |

| 【ギャラリートーク】 日 時:2月29日(土) いずれも10:00から開催します。 その他:展示の見どころを、担当職員が分かりやすく解説します。 事前の申込みは不要です。 |

宮本鍛冶山内遺跡・大鍛冶場跡 |

田儀櫻井家の菩提寺(ぼだいじ)・智光院(ちこういん) |

速報展「1/80の調査 ―史跡鰐淵寺境内の調査から―」

会 期:令和2年2月5日(水)~7月20日(月)

| 【展示概要】 鰐淵寺境内(がくえんじけいだい)で実施している発掘調査の成果を紹介します。 調査は、境内の3箇所で実施していますが、そのうちの1箇所、本覚坊跡を紹介します。 本覚坊は、最大80余坊あったとされる鰐淵寺の諸堂の中でも、もっとも古い僧坊の一つと考えられています。史料によれば、1165(永万元)年には、本覚坊の名が見えることから、平安時代後半から存在していた可能性があります。では、いつまで坊として機能していたのでしょうか。はっきりと断定できませんが、明治時代までは存在していたと思われます。 この700年あまりの本覚坊の歴史を、発掘調査で見つかった建物遺構と出土品からたどります。 |

本覚坊跡 調査地 全景(北東から) |

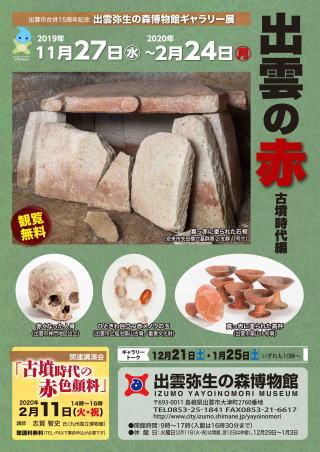

ギャラリー展「出雲の赤 古墳時代編」

会 期:令和元年11月27日(水)~令和2年2月24日(月・振休)

| 【展示概要】 出雲の赤といえば、日本遺産に認定されている日本海に沈む夕日を思い浮かべる人も多いことでしょう。強い神秘的なエネルギーをもつ太陽が発する「赤」という色に、人々は特別な感情を持つのかもしれません。 2019(令和元)年の夏に当館で開催した「出雲の赤 ―縄文・弥生時代編―」では、埋葬儀礼において水銀朱がとても重要なアイテムであることを紹介しました。 古墳時代の人たちは、死者の魂を鎮めるため遺体に赤色顔料をまいたり、そなえたりしています。また、棺も真っ赤に塗られています。これらを紹介し、古墳時代を生きた出雲の人々の「赤」に込めた願いに迫ります。 |

| 【関連講演会】 演 題:古墳時代の赤色顔料 講 師:志賀 智史 氏(九州国立博物館) 日 時:2月11日(火・祝)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 受講料:無料 その他:事前にお申し込みください。 TEL:0853-25-1841 FAX:0853-21-6617 |

|

赤色顔料を納めて死者にそなえた土器 (出雲市祝廻(いわいざこ)横穴墓、7世紀) |

|

|

ミニ企画展「出雲の縄文文化と交流

ー京田遺跡をひも解くー」

会 期:令和元年11月9日(土)~令和2年1月27日(月)

| 【展示概要】 出雲市湖陵町にある京田遺跡は、約3,500年前の縄文時代後期の大規模な集落跡で、近年の発掘調査が実施されるまでその存在は知られていませんでした。出土品には特殊なものが多く、なかでも東北や関東などに由来する異形土器は、北海道産の朱が付着していることが明らかになり、遠隔地との交流を物語る貴重な資料です。今回の展示では、様々な地域との交流の舞台であった出雲平野周辺の縄文世界について、京田遺跡の調査成果を中心に紹介します。 |

| 【関連講演会】 演 題:縄文時代の暮らし ー京田遺跡と最先端の研究からー 講 師:山田 康弘 氏(国立歴史民俗博物館 教授) 日 時:11月10日(日)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 受講料:無料 その他:事前に電話、またはFAXでお申し込みください。 TEL:0853-25-1841 FAX:0853-21-6617 |

京田遺跡の主な出土土器 |

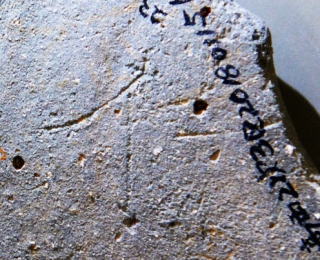

速報展「『仁』県内初例の刻書文字

ー高西遺跡の調査からー」

会 期:令和元年10月2日(水)~令和2年2月3日(月)

| 【展示概要】 2017(平成29)年度に実施した高西遺跡(出雲市塩冶町)の調査成果を展示します。 今回の調査は、島根大学医学部の北側から出雲市駅西側に向けて整備中の医大前新町線道路工事に伴う発掘調査です。 出土した土器を整理した時、須恵器の内側に、漢字の「仁」と刻まれていることがわかりました。 この須恵器は、8世紀前半頃に作られたもので、焼成後に刃物で文字が刻まれたと考えられます。「仁」という文字が見つかったのは、島根県内では初めてです。 この土器のほか、中世の稲の品種が書かれた荷札木簡や、弥生時代の土器などの出土品も展示します。発掘で見つかった文字「仁」から塩冶地域の歴史を考えます。 |

「仁」と刻まれた須恵器 |

ギャラリー展「没後180年 西山砂保

ー出雲の近代医学の先駆けー」

会 期:令和元年8月28日(水)~11月25日(月)

| 【展示概要】 江戸時代の終わりごろ、ここ出雲に「西山砂保(にしやま すなほ)」という名医がいました。砂保は神門郡荻原村(今の出雲市荻杼町)の出身で、和歌山の華岡青洲(はなおかせいしゅう)から麻酔や外科手術を、長崎に来たシーボルトから西洋医学を学びました。そして最新の医学で、出雲の人びとを救ったのです。それとともに、砂保の影響を受けて多くの医者が華岡家へ入門し、華岡流の外科医術が普及していきました。 今年は、砂保が亡くなってから180年目にあたります。今回の展示では、出雲の近代医学の先駆けとも言える砂保の足跡をたどります。 ※本展示は、卜部忠治氏のご理解ご協力のもと、開催するものです。 |

|

| 【ギャラリートーク】 日 時:9月1日(日)、10月20日(日) いずれも10:00から開催します。 その他:事前の申込みは、不要です。 展示の見どころを、担当学芸員が分かりやすく解説します。 |

|

西山砂保 肖像画(松村憲樹蔵) |

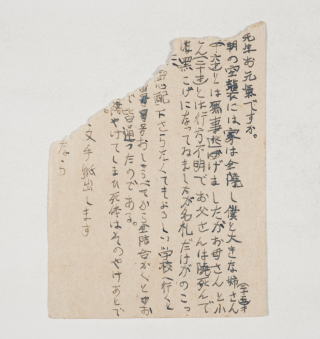

スポット展「いつまでも戦後でありたい 2019

疎開で出雲に来た学童の手紙」

会 期:令和元年8月7日(水)~9月9日(月)

| 【展示概要】 1944(昭和19)年6月、太平洋戦争の戦況悪化に伴い、日本政府は東京や大阪など大都市の子どもたちを空襲から守るために、国民学校初等科学童の集団疎開を実施することを決定しました。 同年9月、島根県は大阪市西区の学童約3000人の疎開先となり、出雲市でも1500人を超える学童を受け入れたようです。疎開宿舎となったのは市内の寺院や旅館などで、神門寺(出雲市塩冶町)は大阪市西区の高台(たかきや)国民学校の学童約40人を迎え入れました。 このとき、教員として学童たちと生活を共にしたのは鳥取県出身の故・岩崎希子(いわさきまれこ)さん。先に大阪に帰った学童から岩崎さん宛に送られた手紙6点を、出雲弥生の森博物館で保管しています。これらの中には、「空襲で家が全焼して父親が焼死した」など、大阪大空襲の惨状を綴ったものも見受けられます。 今回のスポット展「いつまでも戦後でありたい2019」では、これらの手紙を展示します。戦争の悲惨さを後世に伝える一助となれば幸いです。 |

学童の手紙 |

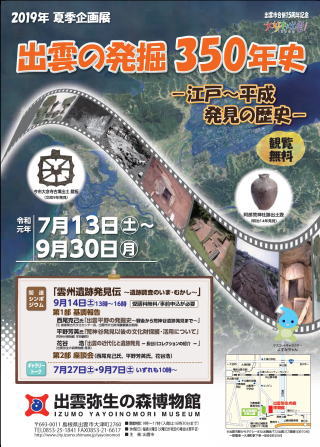

夏季企画展「出雲の発掘350年史ー江戸~平成 発見の歴史ー」

会 期:令和元年7月13日(土)~9月30日(月)

| 【展示概要】 令和最初となる今回の企画展では、江戸時代から平成時代に至る、出雲市内の発掘の歴史を取り上げます。 江戸時代の出土品や絵図、明治・大正時代の近代化と遺跡発見、昭和時代の経済成長による開発と世紀の発見、平成時代の大発見と文化財の保護活用など、各時代で画期となった発見や調査の様子を、出土品や調査記録から振り返ります。 |

|

| 【関連シンポジウム】 「雲州遺跡発見伝~遺跡調査のいま・むかし~」 日 時:9月14日(土)13:00~16:00 受講料:無料 その他:事前に、電話又はFAXでお申込みください。 TEL 0853-25-1841 FAX 0853-21-6617 【ギャラリートーク】 日 時:7月27日(土)、9月7日(土) いずれも10:00から開催します。 その他:事前の申込みは、不要です。 展示の見どころを、分かりやすく解説します。 |

|

速報展「よみがえる鰐淵寺の建造物 -釈迦堂の修理成果から-」

会 期:令和元年6月5日(水)~9月30日(月)

| 島根半島(北山)の山中にあって、1400年もの悠久の歴史を今に伝える天台宗の古刹(こさつ)、鰐淵寺。

その広大な境内は、戦国時代の姿を色濃く残し、平成28(2016)年3月にその歴史的価値が認められ国史跡に指定されました。 境内に現存する建物の多くは江戸時代に建立されたものですが、釈迦堂と開山堂は老朽化によって屋根や柱などの腐食が進んだため、平成28(2016)年度から5か年をかけて、保存修理事業を進めています。 今回の速報展では、平成30(2018)年度に終了した釈迦堂の解体修理によって新たに分かったことを中心に紹介します。 |

根本堂と新緑 |

金箔が残る法輪(ほうりん) |

ギャラリー展「出雲の赤-縄文・弥生時代編-」

会 期:令和元年5月29日(水)~8月26日(月)

| 【展示概要】 出雲の赤といえば、日本海に沈む夕日やたたら製鉄の炎を思い浮かべる人も多いことでしょう。強い神秘的なエネルギーをもつ太陽や炎、それらが発する「赤」という色に、人びとは同じ効果を感じてきました。 はるか昔から、出雲でも大切なモノに「赤」(赤色顔料)を塗り、儀礼を行ってきました。 今回の展示では、出雲市内の縄文・弥生時代の資料を中心に、当時の人たちが「赤」をどのように使ってきたのかを紹介します。 |

|

| 【関連講座】 演 題:「水銀朱の調達と利用-西谷3号墓・上天神遺跡(香川県) ・若杉山遺跡(徳島県)から考える-」 講 師:大久保 徹也 氏(徳島文理大学教授) 日 時:7月7日(日)14:00~16:00 会 場:出雲弥生の森博物館 受講料:無料 その他:事前に、電話又はFAXでお申込みください。 TEL 0853-25-1841 FAX 0853-21-6617 【ギャラリートーク】 日 時:6月22日(土)、7月21日(日)、8月18日(日) いずれも10:00から開催します。 その他:事前の申込みは、不要です。 展示の見どころを、分かりやすく解説します。 |

|