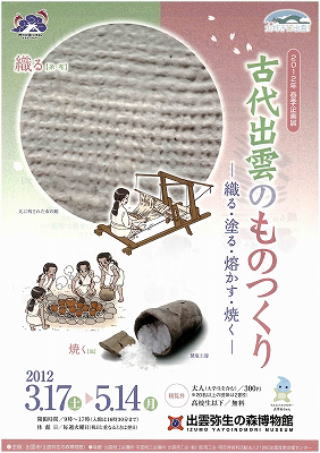

企画展「古代出雲のものつくり-織る・塗る・熔かす・焼く-」

開催期間:平成24年3月17日(土)~5月14日(月)

観覧料:300円 ※高校生以下無料

| 【展示概要】 出雲の鉄師田儀櫻井家の菩提寺である智光院は、平成19年に国史跡になったことを受け、建物の修理を行いました。平成24年2月から、建物周辺の排水状況を確認するため智光院の背面及び西側を発掘調査してきました。発掘調査では、石積みの排水路を確認しました。今回その調査成果について写真パネルで紹介します。 【主な展示品】 ・糸巻横木ほか紡織関係資料(青木遺跡) ・ガラス塊、るつぼ片(玉作湯神社所蔵) ・鉄鉗ほか鍛冶関連資料(鉄穴内遺跡) |

|

| 【関連講演会】 第1回 「文献資料からみた地方における生産と流通」 開催日:4月14日(土) 講 師:古尾谷 知浩 氏(名古屋大学大学院文学研究科准教授) 第2回 「日本古代の流通経済とものつくり-宮都を中心に-」 開催日:5月6日(日) 講 師:栄原 永遠男 氏(大阪市立大学特任教授) 【関連体験教室】 「古代の機織りを体験してみよう!」 開催日:3月18日(日) 講 師:東村 純子 氏(国立民族学博物館) |

|

ギャラリー展「記された安政の南海地震-幕末の出雲に何が起きたか-」

開催期間:平成24年2月15日(水)~5月14日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 平成23年6月に開催した地震に関する展示は大きな反響がありました。その際に寄せられた情報をふまえ、今回の展示では1854年に起きた安政の南海地震に注目した展示を行います。 安政の南海地震は四国沖を震源とする地震ですが、出雲でも多くの被害がありました。当時の古文書を中心に、出雲の人々の地震に対する行動や思いに注目します。 |

【主な展示品】 ・山田興雅筆和歌(吾郷家文書) ・永代日記(星野家文書) ・杵築古事記(黒目家文書)  液状化現象の痕跡(藤ヶ森南遺跡) |

速報展「板津焼山遺跡~砂に埋もれた遺跡~」

開催期間:平成23年9月14日(木)~4月9日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 板津焼山遺跡は出雲市湖陵町板津の砂層下から見つかった遺跡です。平成22年度から平成23年度にかけ発掘調査を行い、縄文土器・弥生土器・須恵器・土師器などが見つかりました。また、奈良時代の土器ではそれは主に煮炊きをするための生活用具である竈や甕が出土しました。これらの発掘調査の成果を展示・紹介します。 |

【主な展示品】 ・文土器 ・弥生土器 ・土師器(竈、土製支脚、甕) ・石鏃 ・須恵器 ・土錘 |

|

|

ギャラリー展「天神遺跡 -初めての調査から40年!-」

開催期間:平成23年10月19日(水)~2月13日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 天神遺跡は、JR出雲市駅から西へ約1kmの出雲市天神町・塩冶有原町を中心とする範囲に広がる遺跡です。明治時代からすでに天神町内の農事試験場(現・出雲警察署付近)で土器が拾われたことが知られ、昭和47年1月に初めて発掘調査が行われました。その後、「天神遺跡」として12回にわたる発掘調査が行われ、弥生時代中期(約2100年前)から続く人々の営みの跡が確認されました。 天神遺跡で初めて発掘調査が行われてから間もなく40年を迎えます。この展示では、発掘調査の歴史を紹介するとともに、代表的な出土品を展示します。 【主な展示品】 天神遺跡出土品 ・土師器群(弥生時代終末期~古墳時代前期) ・米種札(室町時代~江戸時代) |

展示のようす |

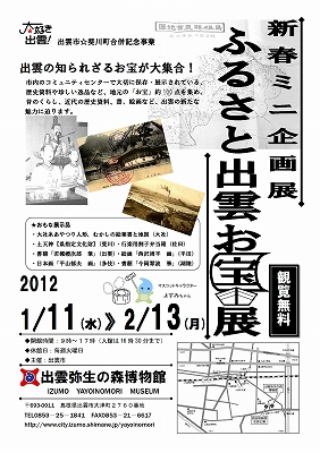

ミニ企画展「ふるさと出雲お宝展」

開催期間:平成24年1月11日(水)~2月13日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 市内各地域で大切に保存・展示されている貴重な歴史文化資料や珍しい逸品を一堂に集め展示し、出雲の隠された魅力をお伝えします。 【主な展示品】 ・大社糸あやつり人形、 むかしの絵葉書と地図(大社) ・土天神【県指定文化財】(斐川) ・行楽用割子弁当箱(佐田) ・書額「若槻禮次郎 筆」(出雲) ・絵画「西沢周平 画」(平田) ・日本画「平山郁夫 画」(多伎) ・書額「今岡徳夫 筆」(湖陵) |

|

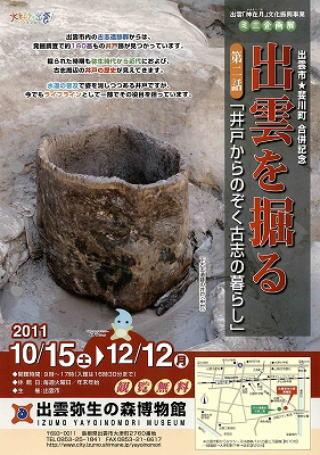

ミニ企画展「出雲を掘る 第2話 『井戸からのぞく古志のくらし』」

開催期間:平成23年10月15日(土)~12月12日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 井戸は私たちの生活に不可欠な水を得るための設備であるため、その歴史は古く、日本では弥生時代から掘られ始めます。出雲市内の古志遺跡群からも弥生時代から近代におよぶ井戸が多数発見されています。 このミニ企画展では、実際に出土した木製の井戸の枠や出土品を約70点展示し、古志周辺の井戸利用の歴史を分りやすく解説します。 【主な展示品】 ・埋め甕、祭祀土器、水溜、 木製井戸側、(下古志遺跡) |

|

| 【関連講演会】 「井戸からのぞく古志の暮らし」 開催日:11月20日(日) 講 師:三原 一将(出雲弥生の森博物館) |

|

展示のようす |

|

ギャラリー展「描かれた“人面”-奈良・平安の人々の祈り-」

開催期間:平成22年7月13日(水)~9月26日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 現在開催中の特別展「弥生人の顔―倭人伝の人々―」に合わせて、奈良・平安時代を中心とした人面に関わる資料を展示します。同時期には、人形あるいは土器などに人面を描く例が見られるが、多くの場合は信仰に伴うものです。 古墳時代から奈良・平安時代の人面資料を紹介するとともに、その描画の契機となった信仰についてふれます。 |

【主な展示品】 ・人面付小型手捏土器、土製支脚 (中野清水遺跡) ・墨書人形木製品(岩吉遺跡) ・人面墨書土器、 人形木製品の写真パネル(各地) |

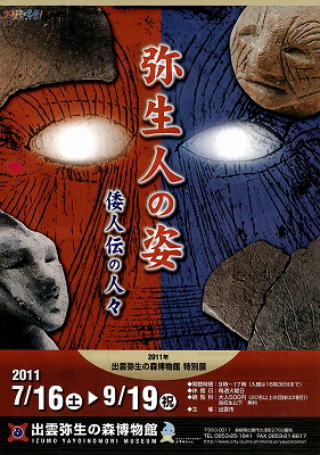

特別展「弥生人の姿-倭人伝の人々-」

開催期間:平成23年7月16日(土)~9月19日(月)

観覧料:500円 ※高校生以下無料

| 【展示概要】 『魏志』倭人伝の記述や、考古資料の人形や人物画などには、私たちの想像以上にバラエティー豊かな弥生人たちの姿が存在します。県内でも松江市西川津遺跡で発見された人面付土器、雲南市加茂岩倉遺跡で発見された29号銅鐸などにも、弥生人の特徴的な顔が表現されています。 今回の特別展では、西日本の弥生時代を中心に、弥生人たちが残した人形や人物画、『魏志』倭人伝における倭人の姿に関する記述などを紹介し、弥生人の真実の姿を探ります。 |

|

| 【主な展示品】 ・人面土器(亀塚遺跡) ・人面付土器(日垣遺跡) ・人形土製品(東奈良遺跡) ・人面土製品(新免遺跡) ・人形埴輪(中西遺跡) |

|

| 【関連講演会】 第1回 「真実の弥生人像~特別展徹底解説!~」 開催日:7月24日(日) 講 師:須賀 照隆(出雲弥生の森博物館) 第2回 「日本におけるイレズミの起源と謎」 開催日:7月30日(土) 講 師:設楽 博己 氏(東京大学文学部教授) 第3回 「弥生人に大変身~イレズミと化粧を疑似体験~」 開催日:8月6日(土) 講 師:須賀 照隆(出雲弥生の森博物館) 第4回 「弥生のヘアースタイル~美容師が弥生の髪型を再現!~」 開催日:9月10日(土) 講 師:甲斐 梨加 氏(松江美容理容専門学校) |

|

速報展「田儀櫻井家と智光院」

開催期間:平成23年4月27日(水)~9月12日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 出雲の鉄師田儀櫻井家の菩提寺である智光院は、平成19年に国史跡になったことを受け、建物の修理を行いました。平成23年2月から、建物周辺の排水状況を確認するため智光院の背面及び西側を発掘調査してきました。発掘調査では、石積みの排水路を確認しました。今回その調査成果について写真パネルで紹介します。 |

【主な展示品】 ・写真パネルによる紹介  |

ギャラリー展「出雲市内の発掘調査で見つかった地震の跡-いま私たちの足元をみつめなおす-」

開催期間:平成23年4月29日(水)~7月11日(月)

観覧料:無料

| 【展示概要】 平成23年3月11日、太平洋三陸沖を震源とする巨大地震が発生し、その規模はM(マグニチュード)9.0で、日本国内観測史上最大の地震となりました。この地震によって大規模な津波・火災が発生し、多くの尊い命が失われました。 遺跡の発掘調査を行うと、過去の地震の痕跡が見つかることがあります。特に出雲市内では、地震による地盤の液状化現象の跡が複数の遺跡で確認され、文献史料にも過去に出雲平野で液状化現象が発生したとの記録が残っています。今回の展示では、発掘調査で見つかった地震の痕跡を写真パネルで紹介します。 今回の展示を通して、地震が少ないとされる出雲にも過去に地震の影響があったことを知っていただき、防災意識を高めて頂ければと考えています。 |

【主な展示品】 液状化現象・地滑り痕の写真パネル ・山持遺跡(西林木町) ・藤ヶ森南遺跡(今市町) ・横路遺跡(浜田市) ・勝負遺跡(東出雲町)  展示のようす |