大津地区の紹介①

位置・地形

| 大津地区(大津町、大津新崎町、大津朝倉、枝大津町)は、出雲市のほぼ中央に位置する。全体が南北に長く、南は船津町、宇那手町、稗原町、朝山町に、西は上塩冶町、今市町、今市町北本町、姫原、中野美保南、中野町に接している。また、東は斐伊川を隔てて斐川町に接している。 地区の南北は南の宇那手境と北の中野境との間を直線に測って約5キロメートル、東西は神立橋から今市境の上成橋まで約1.5キロメートル、面積は5.53平方キロメートルである。 地形は、東に斐伊川が流れ、南は丘陵地となっている。地区の中心部を含め、北、西には平野が拡がっている。 斐伊川放水路事業が、平成25年に完了し開削部の掘削工事、拡幅部の堤防工事により、来原地区の地形は大きく姿を変えた。 |

|

|

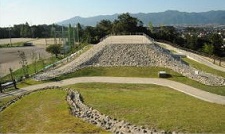

| 斐伊川 | 西谷墳墓群 |

沿革

| 明治8年(1875) 大津、石塚、朝倉の三村が合併し大石村となった後、明治22年(1889)にはこの大石村と大津町が合併し、簸川郡大津村が誕生した。 昭和16年(1941)には周辺9町が合併して出雲町が誕生した際(同年市制が施行され出雲市となる)、大津村もこれに加わり、出雲市大津町となった。 昭和40年(1965)には区画整理事業によって下大津の一部が今市北本町に編入され、昭和43年(1968)には、土地改良に伴う圃場整備事業により中野町の一部が大津町切跡に編入された。 昭和46年(1971)には区画整理事業により新崎地区が「大津新崎町」になり、平成13年(2001)の北部第一土地区画整理事業により「大津朝倉」、平成17年(2005)には北部第二土地区画整理事業により「枝大津町」が誕生し現在に至っている。 |