鳶ヶ巣山

宍道政慶氏の石碑

鳶ヶ巣城址は、出雲市内最大規模を持つ中世山砦城遺構である。

永正年間(1,510年代頃)宍道久慶が築いたと思われるが、

永禄4年(1,561年)毛利元就が築城したといい、

又天正10年(1,582年)宍道政慶が築城したとあるから、 数度の改築がおこなわれたものと考えらます。

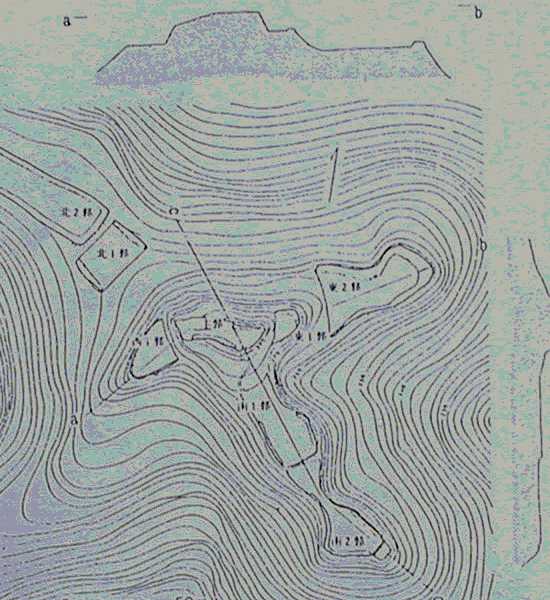

標高285メートルの山頂にあり、主郭部は30×15メートル、

四方の尾根には10の郭があり、5ケ所に土塁が残っています。

頂上南1郭に建てられた案内板

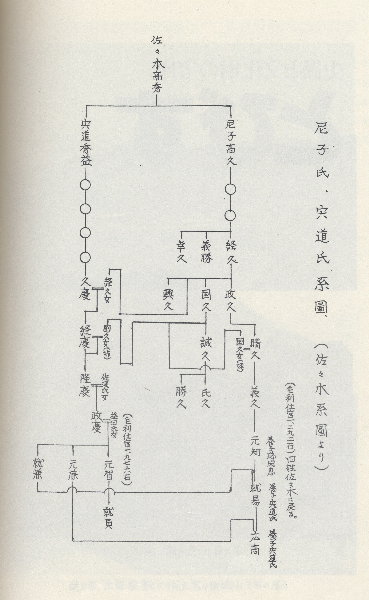

我が国の戦国時代に中国地方の利権を獲得しようとする

戦いの中で、鳶ヶ巣城は大きな役割を果たしていました。

1,542年(天文11年)、大内氏、毛利氏の連合軍は

拠点としていた富田城(現広瀬町)に進攻しました。

しかし2年間にわたる戦いの末、大内氏、毛利氏の

連合軍は尼子氏に敗退しました。この時連合軍の中に

あった鳶が巣城も落城し、城主の宍道隆慶は一族と共に長州

(山口県)に逃れました。それから20年後、

鳶ヶ巣城主郭付近測量図

1,561年(永緑4年)、大きな勢力となった毛利元就は、

再び尼子氏攻めに出撃しました。

武将として、出雲に進攻した宍道隆慶、政慶父子を城主とし

尼子氏攻略の翌年、毛利氏は鳶が巣城を乗っ取り、4年間に

及ぶ戦いの末、尼子氏拠点の富田城は落城しました。

こうして 出雲の国は完全に毛利氏が制する所となりました。

宍道氏は、この戦いの功績から出雲北山一帯の武将を支配する

地位に任命され、その後40年近く、城下及び領地の経営に

力を尽くしたが、1,600年(慶長5年)関が原の戦いが起こり、

西軍 豊臣方に属した毛利氏は敗れ、その配下であった宍道氏も

毛利氏に随行して、萩市(山口県)に移り、鳶ヶ巣城は廃城となり ました。