秋季企画展「出雲の弥生人なに食べた?」

会期:10月4日(土)~12月22日(月)

| 【展示概要】 食欲の秋と呼ばれるこの季節に、当館では2つの「食」に関する展示を開催します。一つは開催中のギャラリー展「知井宮多聞院遺跡―弥生時代の貝塚を探る」、もう一つは、本展の秋季企画展「出雲の弥生人なに食べた︖」です。 両展では、当館が所蔵している弥生時代の資料を、庄田慎矢氏(国立文化財機構 奈良文化財研究所)と吉永亜紀子氏(総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター)に指導していただきながら再整理してわかってきた内容を紹介しています。 本展は、出雲の弥生人が多くの食材を採取・栽培し、さらに、調理・加工した様子が想像できる内容です。 弥生時代の食料事情を観覧していただきながら、食欲の秋を堪能していただければ幸いです。 |

| 【関連講演会】 ①令和7年11月1日(土) 14:00~16:00 「シジミだけじゃない⁉ ー出土動物遺存体から探る弥生時代の食と多様な動物資源利用ー」 講 師:吉永 亜紀子 氏 (総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター 連携研究員 ②令和7年11月22日(土) 14:00~16:00 「その土器、何が入ってた?ー化学の目で見る弥生時代の料理ー」 講 師:庄田 慎矢 氏 (国立文化財機構 奈良文化財研究所 国際遺跡研究室長) ♦受講料:無料 ♦オンライン配信はありません。 ♦申し込みについて 受講には事前申し込みが必要です。定員になり次第締め切ります。 定員 :80名 申込方法:電話・FAX・メールでお申し込みください。 電話 :0853-25-1841 FAX:0853-21-6617 メール:yayoi@city.izumo.shimane.jp |

| 【ギャラリートーク】 10月11日(土)、11月9日(日)、12月7日(日) いずれも10時から 事前申込不要。参加費無料。 |

▲秋季企画展 チラシ |

▲チョウセンハマグリ(上)とベンケイガイ(下) 大社湾の現生打ち上げ貝(左)と西川津遺跡出土品(右) |

速報展「屋敷谷Ⅱ遺跡と周辺のたたら製鉄」

会期:9月17日(水)~令和8年2月2日(月)

| 【展示概要】 出雲市多伎町周辺は、江戸時代に田儀櫻井家のたたら製鉄で栄えた地域で、各地に製鉄関連の遺跡が残っています。今回の展示で取り上げる屋敷谷Ⅱ遺跡は、田儀櫻井家の製鉄業を支えたと考えられる山間部の集落跡です。 本展では、出雲市文化財課が令和5年度から実施している調査成果に加え、宮本鍛冶山内遺跡(多伎町奥田儀)や朝日たたら跡(佐田町高津屋)など、屋敷谷Ⅱ遺跡周辺の製鉄遺跡についてもご紹介します。 |

速報展 チラシ |

▲屋敷谷Ⅱ遺跡の石垣 |

ギャラリー展「知井宮多聞院遺跡

ー弥生時代の貝塚を探るー」

会期:9月3日(水)~11月24日(月・休)

| 【展示概要】 知井宮多聞院遺跡は、出雲市知井宮町に位置する遺跡です。戦後の発掘調査では、弥生時代中期から古墳時代前期の土器や貝類、動物の骨などが出土しています。 その後、2023年から2024年にかけて出土品の再調査を行ったところ、貝類の大半がヤマトシジミであることに加え、大社湾でとれるチョウセンハマグリが多く含まれていることも確認しました。 また、新たに発見された台形土器は、弥生時代中期に近畿地方から出雲に持ち込まれたものかもしれません。 本展では、これらの出土品を通して、当時の人々の暮らしや地域交流について探ります。 |

ギャラリー展 チラシ |

| 【ギャラリートーク】 9月14日(日)、10月11日(土)、11月9日(日) いずれも11時から 事前申込不要。参加費無料。 |

| 【関連講演会】 令和7年11月1日(土) 14:00~16:00 「シジミだけじゃない⁉―出土動物遺存体から探る弥生時代の食と多様な動物資源利用―」 講 師:吉永 亜紀子 氏(総合研究大学院大学 総合進化科学研究センター 連携研究員) 受講料:無料 ♦オンライン配信はありません。 ◆申し込みについて 受講には事前申し込みが必要です。定員になり次第締め切ります。 定員 :80名 申込方法:電話・FAX・メールでお申し込みください。 電話 :0853-25-1841 FAX:0853-21-6617 メール:yayoi@city.izumo.shimane.jp |

▲知井宮多聞院遺跡の出土品 |

速報展「須佐神社の棟札」

会期:7月16日(水)~12月22日(月)

| 【展示概要】 出雲市佐田町の須佐神社は、スサノオノミコトの本宮として崇敬を集め、最近ではパワースポットとして全国的にも知られる神社です。 須佐神社では、45点の棟札(むなふだ)が700年にわたり大切に受け継がれており、今回、出雲市有形文化財として指定されました。 これを記念して、速報展「須佐神社の棟札」を開催しています(12月22日まで)。文化財指定の紹介パネルと須佐神社本殿の段ボールクラフト作品を展示しています。 この機会に、是非ご覧ください。 |

速報展 チラシ |

▲会場の様子 |

ギャラリー展「いつまでも戦後でありたい2025

『第338設営隊戦時日誌』

~旧海軍大社基地をつくった部隊の記録~]

会期:7月2日(水)~9月1日(月)

| 【展示概要】 出雲市内に残る旧海軍の航空基地「大社基地」の設営のため、舞鶴鎮守府から第338設営隊が派遣されました。彼らが作成した戦時日誌が残っています。 本展では、その日誌に焦点を当て、そこに記された作業の流れ、労働環境など、大社基地の設営の実態を紹介します。 今年は、戦後80年の節目の年にあたります。本展を通して、戦争や平和について考えていただければ幸いです。 みなさまのご来館をお待ちしています。 |

| 【ギャラリートーク】 7月12日(土)、8月23日(土) いずれも10時から 事前申込不要。参加費無料。 |

| 【職員リレー講座】 下記の日程で、職員リレー講座を行います。 ・7月12日(土)「旧海軍大社基地の設営記録を読む」 講師:黒田 祐介 ・7月19日(土)「旧海軍大社基地の調査と平和学習」 講師:三原 一将 ※いずれも14時~16時、事前申込(電話・FAX・メール) 定員80名、受講料300円、会場は当館たいけん学習室 |

ギャラリー展 チラシ |

▲旧海軍大社基地 滑走路跡(東から) |

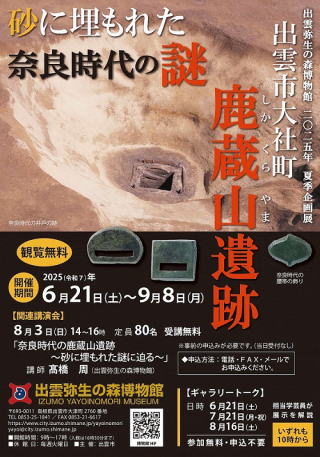

夏季企画展「出雲市大社町・鹿蔵山遺跡ー砂に埋もれた奈良時代の謎ー」

会期:6月21日(土)~9月8日(月)

| 【展示概要】 出雲大社の南約800mのところに位置する鹿蔵山遺跡(出雲市大社町)からは、奈良時代の多数の遺物が発見されています。その主なものには、金銅製帯金具や奈良三彩・多口瓶のほか、約200点の墨書土器などがあります。 この遺跡は、出雲大社に関わる役所との関係が深い遺跡として注目を集めてきましたが、その実像は未だ明らかになっていません。 今回、改めて出土品を調査したところ、全国的にも希少な墨書土器など、新たな発見がありました。 こうした成果を踏まえて、本展では奈良時代の鹿蔵山遺跡の実像を探っていきます。 |

| 【関連講演会】 令和7年8月3日(日) 14:00~16:00 「奈良時代の鹿蔵山遺跡~砂に埋もれた謎に迫る~」 講 師:髙橋 周(出雲弥生の森博物館) 受講料:無料 ♦オンライン配信はありません。 ◆申し込みについて 受講には事前申し込みが必要です。定員になり次第締め切ります。 定員 :80名 申込方法:電話・FAX・メールでお申し込みください。 電話 :0853-25-1841 FAX:0853-21-6617 メール:yayoi@city.izumo.shimane.jp |

| 【ギャラリートーク】 6月21日(土)、7月21日(月・祝)、8月16日(土) いずれも10時から 事前申込不要。参加費無料。 |

夏季企画展 チラシ |

▲鹿蔵山遺跡の発掘調査 |

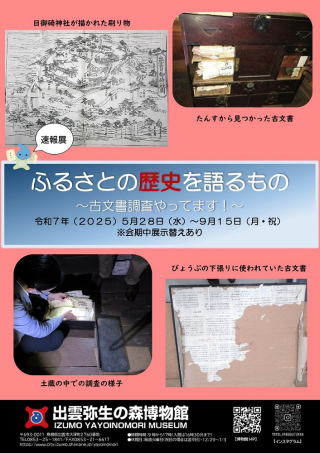

速報展「ふるさとの歴史を語るものー古文書調査やってます!ー」

会期:5月28日(水)~9月15日(月・祝)

| 【展示概要】 昨今、全国的に人口減少や家の世代交代、移住により各地で保管・継承されてきた歴史資料が急速に失われつつあります。そこで現在、文化財課では市内全域で古文書等歴史資料の所在確認調査を行っています。 この調査では古文書や古書と言われる古い文字史料をはじめ、明治から昭和初期までの近代の記録・書類・写真や絵葉書、地図など戦前までの歴史がわかる物も対象として、幅広く調査しています。 今回、この調査の過程で見つかった史料や調査の様子を展示、ご紹介します。ぜひご覧ください。 |

速報展 チラシ |

▲タンスに入った古文書を確認 |

過去の展示のご紹介

・令和6年度 (2024)

・令和5年度 (2023)

・令和4年度(2022)

・令和3年度(2021)

・令和2年度(2020)

・令和元年度(2019)

・平成30年度(2018)

・平成29年度(2017)

・平成28年度(2016)

・平成27年度(2015)

・平成26年度(2014)

・平成25年度(2013)

・平成24年度(2012)

・平成23年度(2011)

・平成22年度(2010)