朝日たたら跡は、出雲市佐田町高津屋に所在します。 田儀櫻井家が経営する代表的なたたら場で、地下遺構が良好に残る遺跡です。昭和56年(1981)4月に水田区画整理工事中に発見され、翌年発掘調査が実施されました。調査の結果、複雑かつ緻密なたたらの地下構造をもつことが判明し、現状保存されました。昭和58年(1983)に島根県指定史跡となり、平成18年(2006)には、国史跡に指定されました。

朝日たたら跡 外観

朝日たたら跡 外観※朝日たたら跡は、見学が可能です。

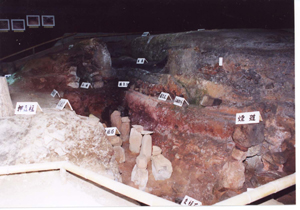

朝日たたら跡 建物内部の状況

朝日たたら跡 建物内部の状況(建物)

朝日たたら跡は、深い谷間の狭い平坦面に設置された山内配置の典型的な立地を持つことが明らかとなり、周囲の地名や祠跡から大鍛冶を伴う近世高殿鈩の遺跡であることが判明しました。遺構はほぼ完全な形で残っており、建屋は東西推定12.7×南北推定14.5mを測ります。炉床は類似の高殿鈩の中では小規模のもので、東西を軸とする近世鈩の標準的な配置を持ち、また小鉄町附設の焙焼炉を有していました。

(地下の構造)

炉床の地下構造は、下段の下床釣り層は、3.1mの掘り方底から床面に捨てかわらと伏樋を設け、接続する気抜孔で地上に排気することとし、天井層の中がわらを支柱石で支え空洞室を設け、除湿機能を高めています。中段、上床釣り層は、長軸中央に大形の下小舟を築き、その両側部分にクロボク土の中に支柱石を埋設し、上の小舟かわらを支え、保温と乾燥保持に努める構造となっています。上段の本床釣り層は、本床と両小舟を築く典型的なものであるが、本床の底を通した通気孔網を設けるなどの工夫が見えます。

(古文書)

田儀櫻井家関係文書をはじめ、朝日たたら跡に関する記述が記されているものはまったくありませんでしたが、地元の伝承として「田儀櫻井家が家業の不振挽回のために、この地で操業を始めた」ものと伝えられており(『佐田町史』昭和51年)、小字名などの地名では「鍛冶職場」「金屋子神祠跡」「屋敷田」などが残り、古くから当地がたたら跡ではないかと推察されていました。調査の結果、また文献等との検討から朝日たたら跡は、田儀櫻井家11代直順が操業を開始したのではないかと推察されており、19世紀前半から中頃の限られた期間のみ操業されたものと考えられています。