また、山頂は吉祥姫ゆかりの王院が墓の伝説もある。

|

||

| 雨乞いの碑 | ||

| 水田への用水が不足しがちであった上塩冶地方の農家は、日照りが続くとなすすべく、最も高い山に登って雨乞いをした。王院山は標高553m、市内最高峰で佐田町朝原との 境界にある。上塩冶半分組中と彫られた雨乞いの碑もある。 また、山頂は吉祥姫ゆかりの王院が墓の伝説もある。 |

|

||

| 伝塩冶氏 宝篋印塔 | ||

| 佐々木義清から累代継承された出雲国守護職の地位は、南北朝に動乱期に失脚した塩冶の死によって絶えた。だが、高貞の弟時綱の系統による後塩冶氏の領主としての権勢は強く、享禄4年(1531)、塩冶貞慶が尼子経久に追われるまで続いた。四代出雲国守護職に補任された佐々木頼泰が、塩冶郷に舘を構え、地名を氏としたのは、弘安(1278年~)のはじめ頃であるから、塩冶氏系図の最後に載る貞慶まで、塩冶氏およそ250年在地の有力領主であった。 |

|

||

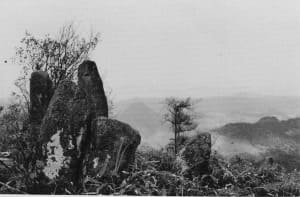

天神遺跡出土の壷棺 |

||

| 口径27cm、高さ58cm、底径10cm、胴の最大径38cm暗褐色。弥生時代中期後半ごろのものと推定されている。 |

|

||

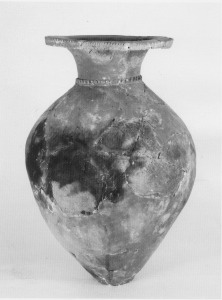

| 天神遺跡 昭和50年 |

||

| 天神遺跡は、昭和47年土地区画整理事業施行中に発見された。以後道路や宅地になる公有地の一部が発掘調査され、弥生時代の壷棺や土拡墓、また奈良時代の郡家を思わせる大きな柱穴群が確認された。出雲平野で初めて確認された広範囲な複合遺跡である。 |

|

||

| 築山古墳 | ||

| 築山古墳は明治20年に発見された。時の山陰新聞は「築山の一遇に巨大なる洞穴あるを発見せり。(中略)中に二個の石櫃をすえ、種々の古器物あり」と報道している。 当時、地方にはまだ考古学がなく、古墳とか石室という言葉は使われていない。 この古墳は、石室や石棺が壮大整美で、優秀な遺物を多量にもち、被葬者の強大な勢力を象徴している。 |

|

||

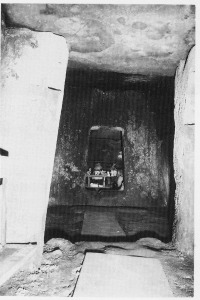

| 地蔵山古墳 | ||

| この古墳は発見の記録も伝説もない。いつの頃からか石棺内に地蔵尊を祀るようになり「穴田地蔵さん」といわれていたが、大正13年築山古墳とともに国の指定史跡となったとき地蔵山古墳と名づけられた。 奥室の壁と天井が、各々1枚の切石で構築されていることなどは山陰地方では珍しく、秀れた築造技法が見られる古墳である。 |

|

||

| 神門寺境内出土軒丸瓦 | ||

| 神門寺境内には、奈良時代に建立された出雲国分寺より古い寺院跡がある。出雲国風土記(733年)に見られる新造院跡とも考えれるが確証はない。 次に注目されるのは写真の古軒丸瓦である。下端に水切 りといわれる突起をもつ古瓦は、畿内からも九州からも出 土せず、山陽は三次市廃寺など備後北部を中心に10ヵ所と山陰は神門寺境内のみから出土している。 |

|

||

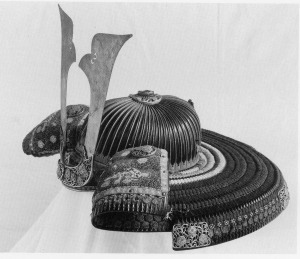

伝塩冶高貞寄進四十八間筋兜 (日御碕神社蔵、県指定文化財 |

||

| 塩冶氏の家紋である輪違紋をずい所に配したみごとな兜である。高貞が塩冶家の惣領となり六代の出雲国守護職に補任されたのは、嘉暦元年(1326)と考えられる。北条幕府に忠誠すべき高貞は、ついに天皇に味方した。間もなく幕府は倒され、いわゆる建武の中興となるが、足利尊氏の離反から世は南北朝時代になる。激動の時代を生きぬいた高貞は、出雲、隠岐、伯耆の3国受領し、幕府の要職にあった。しかし高師 直とあい入れず、暦応4年(1341)山名時氏追われ宍道号郷白石 で自殺した。太平記は、高貞の妻西台を、高師が奪おうとしたので、高貞は妻子を連れて京から逃亡した。 |

|

||

| 吉祥姫の伝説 | ||

| 光仁天皇は、夢に現れ美女を探し、使いの者を出雲国に行かせられた。塩冶郷でせっせと田植えをしていた若い女の足に、天皇 が持たせられた履がぴたりとはまったことから、女は玉の輿に乗 せられて天皇のもとに・・・・・。 この女が伝説の吉祥姫である。 上朝山大坊寺の五輪塔は、年を経て出雲に帰った吉祥呉の墓という。 |